金山區(qū)文物古跡介紹

上海市 金山區(qū)文物古跡 金山區(qū)名人故居 4A景區(qū) 金山區(qū)十大景點 全部 金山區(qū)特產(chǎn) 金山區(qū)美食 金山區(qū)地名網(wǎng) 金山區(qū)名人 [移動版]

1、上海東林寺 AAAA

•歷史悠久的著名寺院,觀亞洲最高的室內(nèi)千手觀音圣像,氣勢宏偉。景點介紹東林寺是上海金山區(qū)的著名寺廟,位于上海西南的朱涇鎮(zhèn),原名觀音堂,于元朝至大元年(1308年)創(chuàng)建。不同于那些樸素的古寺,東林寺呈現(xiàn)的反而是恢宏氣勢,在這里可以看到大世界基尼斯之最“最高的銅門”——千佛門、最高的室內(nèi)千手觀音圣像、國內(nèi)獨有的室外五百羅漢山,可以感受到不一樣的佛教氛圍。東林寺七百年來香火長盛,但卻因遭遇戰(zhàn)亂、火災(zāi)而屢廢屢建,在最后一次重建前,整座寺廟只剩下一座大殿,但香火依舊。近年來經(jīng)全面重新擴建,嶄新的東林寺于2007年呈現(xiàn)在人們面前,當(dāng)時更由中國佛教協(xié)會會長一誠法師等佛教界高僧大德舉行了開光法會,為民祈福,至今延續(xù)著旺盛的香火。如今的東林寺建筑風(fēng)格獨特,寺廟主體建筑依著一座高大的仿假山建筑而建,……[詳細(xì)]

2、上海亭林遺址公園 AAA

亭林古文化遺址(TinglinGuwenhuaYizhi)位于金山縣亭林鎮(zhèn)西北部祝家港東岸。分布面積約2萬平方米。1972年試掘,1973、1975、1988、1990年先后四次考古發(fā)掘,清理面積合計1196平方米。遺址發(fā)現(xiàn)良渚文化墓葬23座、宋代墓葬2座,石器制造場地1處;出土較多良渚文化、馬橋文化、吳越文化等遺物。1966年發(fā)現(xiàn),經(jīng)多次發(fā)掘,第一層為東周和西周時代遺物,如灰陶三足盤、細(xì)高把豆等,是太湖地區(qū)西周幾何印紋陶文化的一處典型遺存。第四層出土物屬早期印紋陶文化的馬橋類型。第五層出土遺存為典型的良渚文化。遺址發(fā)現(xiàn)于1966年,分布面積約2萬平方米。1972年試掘,1973、1975、1988、1990年先后四次考古發(fā)掘,清理面積合計1196平方米。遺址發(fā)現(xiàn)良渚文化墓葬23座、宋代墓葬……[詳細(xì)]

3、松隱禪寺

素有“浦南第一山”之稱的松隱禪寺,是金山區(qū)最大的佛教圣地,座落于上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)九豐村1080號。松隱禪寺始建于元代至正十二年(1352年),原名“松隱庵”,由僧人唯庵禪師(又名德然和尚)所建。唯庵禪師俗姓張,華亭人,七歲到杭州天龍寺出家,后到江蘇霧霞山師從石屋禪師,石屋住處庵前有棵松樹,濃蔭疊翠,覆蓋滿地。有一天,石屋禪師以手指松樹對唯庵說:“子猶是松,后當(dāng)廣蔭于人�!庇终f:“緣在吳淞�!庇谑鞘謺八呻[”二字給唯庵。唯庵遵師教誨,不久還歸華亭赤松溪,結(jié)茅而居,閉關(guān)三年,修持不出,里人(鄰居)奇而敬之。里人吳山舍地捐款,集資為唯庵建廟,于元代至正年間(1357年)竣工,唯庵遂以“松隱”為庵名。庵建成后23年后,規(guī)模日廣,殿、堂、齋、寮逐漸具備。明洪武十三年(1380年),唯庵募資在松隱庵邊……[詳細(xì)]

4、上海萬壽寺

萬壽寺初名萬壽院,地處上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn),是上海最西南角的一座千年古剎。據(jù)地方史料記載,初為三國時代東吳大帝孫權(quán)賜建。據(jù)傳,孫權(quán)之母吳龍珍在幼年時失去父母后因不堪受嬸母的冷嘲熱諷,便攜弟妹們投奔康城(金山城)的姑母,得到姑母一家的寵愛,并因此得以學(xué)習(xí)詩書經(jīng)論和禮儀。吳黃龍元年(229)孫權(quán)稱帝,吳龍珍被尊為皇太后。為了報答當(dāng)年落難康城時姑父母的養(yǎng)育之恩,孫母便囑子遣人赴康城,欲接二老至跟前侍奉。不料早已寡居的姑母念佛度生,不愿離鄉(xiāng)北上。于是,孫權(quán)便令地方官將其舊宅翻建成佛院。吳嘉禾元年(232),佛院落成。孫權(quán)誥封外祖姑母為“萬壽護國夫人”,并御筆金書“萬壽院”三字,制成巨幅匾額,懸掛在院內(nèi)長生殿上,讓外祖姑母在院內(nèi)修身養(yǎng)性。此后,孫權(quán)還多次遣其弟妹來萬壽院祝福。護國夫人圓寂以后,萬壽院成……[詳細(xì)]

5、金山東林禪寺

東林禪寺乃歷史名跡,原名觀音堂。元至大初年(1308年),由僧人妙因所建。元皇慶二年(1313年),西林寺智僧來開山,改額為東林禪寺。至正年見(1341~1367年)毀于兵。明初僧至益重建,后因年久失修而傾毀。清乾隆年間陳克已等再次建造新寺。嘉慶十年(1805)年,僧漪云重修,并建蓮月軒。道光五年(1825年),大殿毀于火災(zāi)。九年(1829年),僧念懷募款重建。道光十八年(1838年),山門又毀于火燹�?谷諔�(zhàn)爭期間,寺內(nèi)有和尚11人。20世紀(jì)50年代初,有和尚6人,寺內(nèi)尚存大殿一座。1987年,東林禪寺尚存的一座大殿被上海市人民政府被列為上海市文物保護單位。1998年5月,由金山區(qū)人民政府與上海市文物管理委員會共同出資修繕,同年11月竣工。對該寺院維修加固后,大殿恢復(fù)清代建筑特色--重檐歇山……[詳細(xì)]

6、性覺寺

性覺寺原名月明庵,始建于明萬歷年間(1573—1620),由一位法名性本的僧人主持所建。清康熙四十四年(1705),康熙帝南巡,寺僧本沖被召松江,康熙御書“性覺寺”三字賜額,該寺因而得名。到了咸豐十年(1860),遭到太平軍戰(zhàn)火,被焚燒一空。光緒四年(1878),僧人永激又募資重建。至20世紀(jì)60年代,性覺寺被停止宗教活動,僧人遭遣散,房屋改作他用。1994年4月,根據(jù)廣大佛教信眾要求,金山縣人民政府批準(zhǔn)在楓涇楓陽路以北、白牛路北端易地重建性覺寺。并落實宗教房地產(chǎn)政策,劃撥6畝土地供寺廟重建,其余用地由寺院向當(dāng)?shù)卮迕褡庥棉k法解決。1995年8月26日(農(nóng)歷8月初一)正式對外開放。為理順關(guān)系,確保寺廟權(quán)益,1999年,辦妥了落政以外土地征用手續(xù)。寺院占地面積10185平方米(合15.28畝),……[詳細(xì)]

7、楓涇施王廟

施王廟,俗稱施王堂,坐落在北大街409號房楓涇重要的道教勝地。施王廟建于明萬歷七年(i57年)。施王其名叫施全,施全歷史上實有其人。宋高宗時任殿前司軍校,民間唱本稱施全是抗金英雄岳飛手下的護國大將軍。岳飛遇害風(fēng)波亭后,施全曾喬裝打扮潛人相府,行刺秦檜未成,離京回鄉(xiāng)。后朝廷冊封為“定海侯”,掌管金山沿海一帶,為金山及相鄰浙江一帶人民做了不少好事和善事。另外一種說法,說他趁秦檜退朝時刺殺他,然未成功,反被秦檜分肢殺害于市中。由于他繼承了岳家軍精忠報國的美德,因而深受百姓愛戴。死后被加封為“靖江王”。楓涇百姓為紀(jì)念施全,在明萬歷七年募白銀400兩;在楓涇北柵建造了施王廟。清光緒三十年(1904年)重建,分前中后三殿。前殿兩側(cè)立有石馬,中殿左右放置兩條木船,后殿為主殿,樓下供奉施全和夫人塑像,樓上設(shè)……[詳細(xì)]

8、五龍禪寺

五龍禪寺原名五龍廟,在上海市金山區(qū)金張公路,緊傍五龍港。廟里供奉宋朝武將施鍔(字伯成、封號靖江王鎮(zhèn)海侯)。五龍廟創(chuàng)建年代不祥。據(jù)《金山縣志》記載:“五龍廟乃為祭祀宋朝施伯成而建”。從院內(nèi)一棵銀杏樹分析,樹齡在460年左右,南首還有一棵銀杏樹,樹齡150年左右,可見建廟年代當(dāng)在明代嘉靖年間。清朝同治、光緒年代重修。原五龍廟墻旁有石碑兩塊,一為道光十五年(1835年)立,一為同治年間立,均系“禁地丐糾眾強討”事,后被毀壞。每年農(nóng)歷八月初八施老爺生日,五龍廟舉行廟會,俗稱“老爺出會”。廟會之日,將裝扮一新的施老爺像從廟里請出,巡游各處,家家戶戶供奉香燭、糕點、祭品。還愿者接踵陪隨,用硬牌“肅靜”、“回避”、幢幡等,明鑼開道,彩旗招展,鑼鼓喧天。仙樂班(即清音班)、提香爐、娘娘隨從等,組成一支上百人……[詳細(xì)]

9、姚光故居

姚光故居位于張堰鎮(zhèn)新華路139號,姚光故居建于清光緒十七年(1891)以前,是典型的清末民國初年建筑風(fēng)格,為一條中軸線左右對稱的院落布局。故居是南社第二任主任姚光的故居,也是當(dāng)時南社人士通訊聯(lián)絡(luò)及會晤交流的場所。無論是在建筑的歷史、藝術(shù)方面,還是作為南社重要成員姚光活動足跡的歷史記錄方面,姚光故居都具有很高的保護價值。姚光(1891~1945),一名后超,字鳳石,號石子,又號復(fù)廬。張堰人,為高燮之甥。7歲入私塾,11歲即能文,15歲入秦山實枚學(xué)堂,17歲(1907年)入上海震旦學(xué)校,未數(shù)月即因大病輟學(xué),遂鄉(xiāng)居自學(xué)。讀書、藏書、著書。幾乎每年都有所作,至老不衰。每有所作,輒就正于其舅,故他與高燮兼具師生之誼,感情特深。姚光故居是江南大戶人家,從前埭到后院共四進,4幢5開間二層樓,另加廂房及平房……[詳細(xì)]

10、陸龍飛烈士墓

陸龍飛,又名龍春,1907年生于金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)長安村。1925年夏加入中國共產(chǎn)黨。他受黨委派,回到家鄉(xiāng)開展農(nóng)民運動。與共同任教的中共黨員袁世釗一起白天上課教書,晚上走村串戶,宣傳反封建反惡霸的革命道理,發(fā)起農(nóng)民成立農(nóng)民協(xié)會。1927年秋,中共江蘇省委派陳云同志回家鄉(xiāng)青浦。陸龍飛、袁士釗很快與陳云取得聯(lián)系,同青浦小蒸革命力量匯合在一起,組建農(nóng)民革命軍,陸龍飛任楓涇農(nóng)民革命軍指揮。1928年1月11日晚,他與其他同志一起發(fā)動了震驚江浙五省的“楓涇暴-動”,并以“中國共產(chǎn)黨江蘇省松江縣第一獨立支隊”的名義處決了當(dāng)?shù)孛駪嵼^大的7名惡霸地主,焚燒了他們的田單、契據(jù)、債券、并將沒收的大米、銀元分給貧民。1月12日清晨,農(nóng)民暴-動的消息不脛而走,廣大貧苦農(nóng)民奔走相告,到處贊揚農(nóng)民軍的聲威,“共產(chǎn)黨,扒平工,……[詳細(xì)]

11、朱學(xué)范故居

朱學(xué)范故居建于清代光緒三十一年(1905)之前,為上海地區(qū)傳統(tǒng)磚木結(jié)構(gòu)兩層樓民居,上下共10間,建筑面積150平方米。1905年至1925年,著名愛國人士朱學(xué)范在此度過童年時代。朱學(xué)范(1905-1996),金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)人。全國人民代表大會第五、六、七屆常務(wù)委員會副委員長,中國國民黨革命委員會中央名譽主席,中國紅十字會名譽會長,中國國際友誼促進會理事長。朱學(xué)范故居建于清代光緒三十一年(1905)之前,為上海地區(qū)傳統(tǒng)磚木結(jié)構(gòu)兩層樓民居,上下共10間,建筑面積150平方米。1905年至1925年,著名愛國人士朱學(xué)范在此度過童年時代。朱學(xué)范故居于2005年6月12日朱學(xué)范誕辰100周年之際,正式啟動建設(shè)。面積約為500平方米,故居主體是一幢清末建筑。在故居里分別從朱學(xué)范的童年、青年,投身大革命的浪……[詳細(xì)]

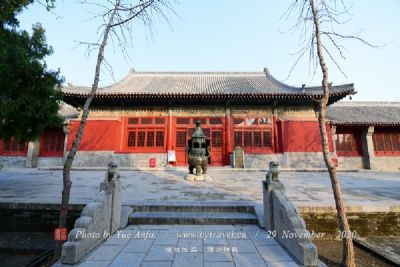

12、東林寺大殿

東林寺大殿原名觀音堂,元至大元年(1308年)由僧妙因始建�;蕬c二年(1313年)西林寺元智僧來開山,改額為東林禪寺。至正元年(1341年)毀于兵災(zāi)。明初僧至益重建,后因年久失修而傾毀。清乾隆年間陳克己等重建,道光五年(1825年)大殿毀于火。道光九年(1829年)僧念懷又重建。1998年5月由上海市文物管理委員會出資予以修繕,大殿整體頂升60公分,同年12月竣工。此殿座北朝南,磚木結(jié)構(gòu),重檐歇山頂,通高15.2米,面闊5間帶軒廊,進深6間,建筑面積351平方米。脊飾華美,每只戧脊有3只蹲獸,木內(nèi)柱和梁架粗大,斗拱密布有序,上下檐的外檐斗拱均是一斗六升大斗拱,殿前后共12根檐柱�,F(xiàn)為上海地區(qū)佛教建筑中單體體量最大的古建筑。1987年公布為市級文物保護單位。……[詳細(xì)]

13、華嚴(yán)塔

華嚴(yán)塔位于金山區(qū)松隱鎮(zhèn)松隱禪寺內(nèi),明洪武十三年(1380年)德然和尚募資歷時四年建成。塔為方形七層,磚木結(jié)構(gòu),承唐代風(fēng)格,通高32米。因塔頂藏有德然和尚刺血書寫的華嚴(yán)經(jīng)81卷,故名華嚴(yán)塔。清乾隆四十年(1775年)、道光二十七年(1847年)曾兩次重修。1961年遭雷擊,塔頂傾斜,政府出資扶正塔心木,但終因年代久遠,各層腰檐、平座、圍廓等木結(jié)構(gòu)已朽損殆盡。為保護浦南現(xiàn)存唯一古塔,上海市文物管理委員會、上海市金山區(qū)人民政府聯(lián)合出資200余萬元,予以重修。工程于1999年元月啟動,8月寶瓶升頂,12月竣工�!�[詳細(xì)]

14、戚家墩古文化遺址

戚家墩古文化遺址分布于杭州灣東北部金山區(qū)山陽鎮(zhèn)戚家墩村防汛海塘內(nèi)外兩側(cè)。最初發(fā)現(xiàn)于1935年,1962年2月、1964年5月先后進行考古發(fā)掘。遺址上層屬西漢時期文化,下層則以幾何印紋硬陶和釉陶為特征的春秋戰(zhàn)國文化。遺址發(fā)掘灰坑4座,古井2口,發(fā)掘墓葬8座。在出土文物中,有陶器與釉陶,其中幾何印紋陶占39.9%,泥質(zhì)陶占39.5%,夾砂陶占12.5%,釉陶占8.1%.器形有炊器,如鼎、鬲,釜、甑;飲食器,如碗、杯、豆、盤;盛貯器,如壇、罐、甕、盆、缽、盒等。此外,還有西漢的陶器、銅鏡、五銖錢、鐵器、漆器、石器等文物出土。第一地區(qū)在戚家墩,發(fā)掘出遺物和古井,屬春秋戰(zhàn)國時期遺存;第二地區(qū)在戚家墩西約600米的海灘上,出土遺物為春秋戰(zhàn)國和西漢時期的遺存,其中以東周幾何印紋陶遺存最多。是研究東南沿海地……[詳細(xì)]

15、楓涇人民公社舊址

人民公社是中國現(xiàn)代一段特殊歷史時期的特殊產(chǎn)物。1958年,全國上下掀起了轟轟烈烈的人民公社化運動。在此形勢下,當(dāng)時的楓圍鄉(xiāng)(今楓涇鎮(zhèn)-農(nóng)村部分)也成立了人民公社,取名火箭人民公社,第二年3月仍舊改名為楓圍人民公社。一直到1984年1月,根據(jù)上級精神,楓圍人民公社才恢復(fù)為楓圍鄉(xiāng)人民政府。前后26年時間,四分之一個世紀(jì),這里一直是當(dāng)時人民公社的辦公地點。公社大院后邊,還有當(dāng)時響應(yīng)“深挖洞、廣積糧、不稱霸”號召而開挖的防空洞。里邊有指揮室、會議室、彈藥庫……戰(zhàn)備的所需一應(yīng)俱全。在這里,依然能感受到那個時代濃烈的宣傳氣氛,門楣、照墻、廊柱上,刷滿著一條條當(dāng)時最典型常用的標(biāo)語,走廊的內(nèi)側(cè)墻面上,懸掛著毛澤東在各個歷史時期的照片,房間里按當(dāng)時原貌恢復(fù)保存了公社主任室、辦公室、貧協(xié)會、知青辦、婦聯(lián)、武裝部……[詳細(xì)]

16、朱學(xué)范墓

朱學(xué)范墓位于楓涇鎮(zhèn)楓涇公墓內(nèi)。朱學(xué)范(1905-1996年),金山楓涇人。早年畢業(yè)于上海法學(xué)院,后赴美國哈佛大學(xué)深造,曾任世界工會聯(lián)合會副主席、中華全國總工會副主席、中國國民黨革命委員會主席等職。新中國成立后,歷任郵電部部長、全國人民代表大會常務(wù)委員會副委員長、政協(xié)全國委員會常務(wù)委員等職。1996年1月逝世,4月入葬。其墓區(qū)占地面積589平方米,坐北朝南,由青銅胸像、墓碑、墓穴等組成。2014年與朱學(xué)范故居共同公布為上海市級文物保護單位。……[詳細(xì)]

17、王頊齡墓遺址

王頊齡墓遺址位于朱涇鎮(zhèn)五龍村6001號北側(cè),俗稱閣老墳。王頊齡(1642-1725年),原名元齡,字顓士,號琩湖,晚號松喬老人,張堰鎮(zhèn)人。康熙年間,曾參加《明史》編纂,曾先后擔(dān)任過工部尚書、武英殿大學(xué)士。雍正元年(1723年),進太子太傅。死后,雍正帝賜謚“文恭”。墓坐北朝南,占地面積約40畝,由墓冢、石甬道、石旗桿等構(gòu)成,惜于1956年7月被毀。2008年初平整土地時出土兩塊墓志銘,現(xiàn)藏于金山區(qū)博物館。2011年公布為金山區(qū)級文物保護單位�!�[詳細(xì)]

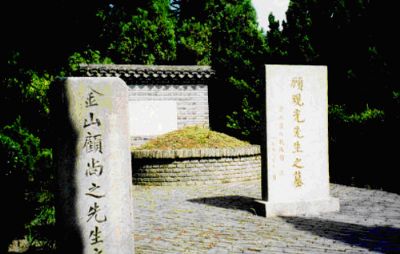

18、顧觀光墓

顧觀光(1799~1862),號尚之,字賓王,錢圩人,清代自然科學(xué)家。一生勤奮好學(xué),精于醫(yī)道,對天文、歷法、數(shù)學(xué)、史地尤為研究。生平著作甚多,其中《九數(shù)外錄》十篇基本上包括了當(dāng)時西法算術(shù)的精要。逝世后鄉(xiāng)民為其筑墓,墓坐東面西。1932年,各界人士-公祭修墓立碑。1992年重修,墓臺高一米,占地337平方米。由墓表、墓冢、砂石墓碑組成。墓周種植龍柏、羅漢松等常青樹木,保持了清代后期古墓葬的特色。 1962年列為金山縣文物保護單位�!�[詳細(xì)]

19、程十發(fā)祖居

程十發(fā)祖居位于楓涇鎮(zhèn)和平街151號。程十發(fā)(1921-2007年),上海市人。曾任上海中國畫院院長、七屆全國政協(xié)委員、中國文聯(lián)委員、中國美術(shù)家協(xié)會理事、中國畫院研究院院務(wù)委員、上海美術(shù)家協(xié)會副主席、杭州西泠印社副社長等職。其祖居為清代建筑,坐東北朝西南,磚木結(jié)構(gòu)。2005年10月26日公布為金山區(qū)級文物保護單位。開放時間8:00-16:30周一至周日景點位置楓涇鎮(zhèn)和平街151號……[詳細(xì)]

20、袁世釗故居

袁世釗故居位于楓涇鎮(zhèn)南大街123號。袁世釗(1901-1931年),楓涇鎮(zhèn)人。1925年參加中國共產(chǎn)黨,與陸龍飛一起發(fā)起成立楓涇農(nóng)民協(xié)會。1928年參加陳云領(lǐng)導(dǎo)的青浦“小蒸暴-動”。曾任鎮(zhèn)江縣委書記和松江縣委書記。1930年因叛徒出賣被捕,1931年2月13日在江蘇鎮(zhèn)江北固山麓桃花塢殉難。其故居為磚木結(jié)構(gòu)二層樓房,袁世釗在此生活及從事革命工作至1928年。2005年10月26日公布為金山區(qū)級文物保護單位�!�[詳細(xì)]

闂備胶枪缁诲牓宕濈仦鐭懓螖閸涱厽宓嶉梺鍝勵槹鐎笛囧磹閹惰姤鐓欓柛蹇氬亹閻矂鏌涘畝瀣

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷