大同市文物古跡介紹

山西省 平城區(qū) 陽高縣 云岡區(qū) 云州區(qū) 渾源縣 廣靈縣 靈丘縣 新榮區(qū) 天鎮(zhèn)縣 左云縣 大同市文物古跡 大同市紅色旅游 4A景區(qū) 大同市十大景點 全部 大同市特產(chǎn) 大同市美食 大同市地名網(wǎng) 大同市名人 [移動版]

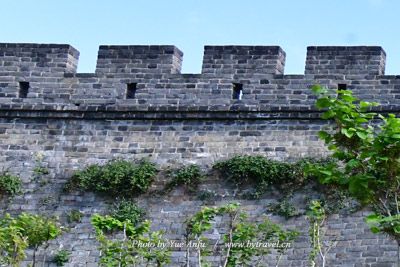

61、白羊古城

白羊古城位于左云縣城東4公里處,109國道從城內(nèi)穿過,屬左云縣乃至大同市境內(nèi)最早最古老的城廓。到現(xiàn)在已有2000多年的歷史。古城是春秋時期的游牧民族北狄白羊族所筑,因而稱白羊城,是當時白羊部落的指揮中心。同時期的白登山也因北狄白羊族所居而起名。白羊城東西長600米,南北寬300米,占地18萬平方米。左云漢代稱武州塞,該城到漢元帝之年(公元前33年)重修后改成武州城,傳說昭君出塞最后一站住在這里,然后經(jīng)五路山走出武州塞。該城明洪武四年(1371)后,先后為大同都衛(wèi)、大同行都指揮使司、鎮(zhèn)朔衛(wèi)駐地。明以前,古城始終為北方重鎮(zhèn)。雖經(jīng)2000多年的風雨沖刷,現(xiàn)在遺址仍然輪廓分明,城墻崇隆。只是北城墻被十里河水沖毀,東城墻被新建加油站挖掉掘平。地址:山西省大同市左云縣城東4公里……[詳細]

62、焦山寺

焦山寺焦山寺位于大同城西約六十里的高山鎮(zhèn)北,十里河北岸的山坡上。該建筑呈階梯式,是一座窟寺結(jié)合的寺院,內(nèi)有焦山寺石窟。始建年代不祥。但從寺內(nèi)現(xiàn)存的石窟及其風格看,與云崗石窟晚期雕刻相似。現(xiàn)存寺院的主要建筑即建于嘉靖時期,其頂部的磚塔亦為此間所置。另據(jù)石窟內(nèi)留存的明永樂五年(公元1407年),正統(tǒng)二年、七年(公元1437、1442年)的游人題記,也可證明當時正是焦山寺的興盛時期。焦山寺因建于焦山而得名。寺院由上而下,層層升高,節(jié)節(jié)收縮。遠望形如一座錐狀多層樓閣,奇特而壯麗。民間傳說:北宋名將楊業(yè),曾率領(lǐng)大軍在這一帶抗擊過遼軍,后戰(zhàn)死疆場。大將焦贊為尋找楊業(yè)的遺骨死于此。后人為紀念他,在這里修建了一座寺廟,稱“焦贊寺”。“焦山”與“焦贊”讀音相近,很可能是穿鑿附會�!�[詳細]

63、許家窯-侯家窯遺址

許家窯——侯家窯遺址位于中國北部河北省陽原縣侯家窯村與山西省陽高縣許家窯村之間的梨益溝西岸,是一處舊石器時代中期遺址。許家窯——侯家窯遺址面積約1平方公里。1974年首次發(fā)現(xiàn),1976年開始,先后對其進行了3次大規(guī)模的發(fā)掘。遺址內(nèi)出土有人類化石20余件,石制品萬余件以及大量的骨角器和哺乳動物化石。石器具有華北地區(qū)小石器文化傳統(tǒng),以石球數(shù)量眾多為其特色。經(jīng)測量,出土的人類化石的年代約為距今10萬年,后被稱為“許家窯人”。許家窯——侯家窯遺址是一處重要的古人類遺址,它也是舊石器文化的標尺性地點�!霸S家窯人”的發(fā)現(xiàn),彌補了舊石器時代早期“北京人”與舊石器時代晚期“峙峪人”之間的空白,對于研究中國古人類的遷徙、進化等方面,具有重要的意義。(國家文物局)……[詳細]

64、古城墓群

古城墓群古城墓群(第二批省保)時代:漢地址:左云縣城東北5公里三里屯鄉(xiāng)后八里村東南1公里處漢墓群距漢代武州古城(王莽時為恒州)相距只有1公里,可能為當時官吏的墓群。古城墓區(qū)范圍包括六處:(1)古城墓,現(xiàn)存地面無封土。(2)后八里漢墓群,現(xiàn)存地面無封土。(3)雙官屯漢墓群,地面封土堆三個。(4)云西堡漢墓,現(xiàn)存地面無封土。(5)舊高山漢墓,地面封土堆一個。(6)喬家窯漢墓群,地面封土堆三個。在六處漢墓群之間分散有許多漢墓,但地面封土堆很少。在興修水利工程時,曾發(fā)現(xiàn)1座漢代磚室墓,墓0土了2件灰色陶罐,素面,高約17厘米。在古城村中的廢墟中發(fā)現(xiàn)有許多漢代的陶片、磚及一些生活用具和建筑材料。……[詳細]

65、渾源永安寺

渾源永安寺位于山西省渾源縣城東北鼓樓北巷,創(chuàng)建于金代(1115年-1234年),元明清代曾多次重修。永安寺占地0.65公頃,建筑面積935平方米,坐北面南,呈長方形,原有規(guī)模宏大,現(xiàn)后部已毀。全寺主要建筑沿中軸線對稱布置�,F(xiàn)存山門、0天王殿、傳法正宗殿及配殿。傳法正宗殿于元延二年(1315年)在金代大殿基礎(chǔ)上重建,面闊五間,進深六椽,單檐廡殿頂。梁架用材、斗拱制作都仿照金代規(guī)范,建筑表現(xiàn)了金代風格。殿內(nèi)明間增設(shè)天花和藻井,制造精巧。殿內(nèi)四壁繪滿水陸畫,人物分層布列,色澤基本完好,繪有儒、釋、道三教人物八百余。渾源永安寺的建筑和大面積的壁畫,為研究民間對儒、釋、道神信仰提供了重要史料。(國家文物局)……[詳細]

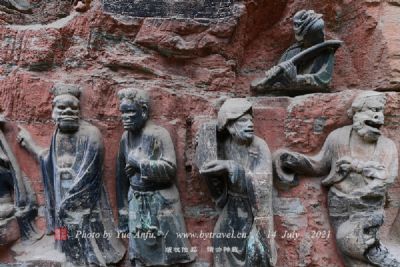

66、曲回寺石像冢

曲回寺石像冢(第五批國保)時代:唐地址:靈丘縣三樓鄉(xiāng)曲回寺村是一處珍貴的唐代石雕組群遺址。曲回寺屬五臺山的下院,是一座曾擁有百余名眾僧的佛教寺院,宋、遼、元、明、清各代均有修葺。1937年被日軍燒毀,現(xiàn)僅存殿基、月臺、道、柱礎(chǔ)等遺跡。石像冢始建于唐天寶十年,史志記載原有石像冢60座,以曲回寺寺院為中心,周圍依山勢分布,總面積約20余平方公里。1980年文物普查時發(fā)現(xiàn)石像冢群遺址。1999年,山西省考古研究所發(fā)掘了3座。每座石像冢外形呈土石墓狀,占地約20平方米,冢高3-4米,周長約30米。冢穴內(nèi)石佛按1一2層封藏,佛象多少不一,少則30尊,多則50尊。佛象大小不等,最高5米,小者不足0.3米。有圓雕、半圓雕、浮雕,坐立不同,形態(tài)各異。這些石佛都用當?shù)亍百F妃紅”或“芝麻白”花崗石雕刻而成,質(zhì)地……[詳細]

67、方山陵墓

在南部山頂上,有北魏馮太后墓——永固陵,俗稱“祁皇墳”。北魏時期,這里曾經(jīng)建有靈泉宮和靈泉池,是規(guī)模較大的皇家行宮。整個墓室坐北向南,里面設(shè)有墓道、前室。雨道、主室等磚砌部分,建筑規(guī)模宏大,造型裝飾美觀,顯示了當時高超的建筑藝術(shù)。永固陵在歷史上先后三次被盜掘。金正隆年間,盜墓者從西北方打洞進入墓室,隨葬品大部分被盜走。金大定年間,盜墓者再次進入墓室,前室的鋪底磚全部被盜,隨葬的大小石俑、石獸有的被盜走,有的被破壞。清光緒年間,永固陵第三次被盜,墓中殘余物又大都被盜走,所剩無幾……[詳細]

68、千福山漢墓群

千福山漢墓群千福山漢墓群(第四批省保)時代:漢地址:廣靈縣城西2.5公里千福山南麓為漢代聚族而葬之墓群。位于千福山南麓坡地之上,墓群南低北高依山而葬。明顯暴露地表上的封土堆有9冢,民間俗稱“謊糧堆”。墓群占地面積約333000平方米,南北向排列,東西向并穴。其中1、2號和3、5號墓封土直徑為30至35米,高15至20米;另5冢直徑為17至20米,高14至17米。保存尚好。1984年清理兩座磚室多室墓,出土器物有陶樓、壺、罐、案、勺、盤、人傭、豬俑和部分鐵器、銅鏡、錢幣等。1988年清理一座石壙木槨墓葬,出土器物有銅鼎、洗、鑑、鏡勺、骰、鎏金弩機和少量陶器等�!�[詳細]

69、界莊遺址

界莊遺址界莊遺址地處渾源縣城東南18公里界莊村西南。窯址現(xiàn)存面積約1萬平方米,堆積厚約2米左右。窯址區(qū)已被民居蠶食。1997年試掘。文化面貌比較單純,全部為中晚唐遺物。器型有碗、缽、瓶、罐、盞托、注子、爐、研磨器、玩具等。釉色有白、青、黑、三彩、綠釉5種,還有絞胎器物盞托、碗、瓷塑等。碗身較淺,底有平底、玉璧底、環(huán)底3種。玉璧底、環(huán)底碗的底心均施釉。缽有白、黑、青等幾種,缽口部皆有一唇,鼓腹平底,均施半釉。注子分黑、白、青、三彩4種,皆短流,平底,施半釉,個別器物的短流作獸首狀。界莊窯是目前所知唐代燒造三彩器、絞胎瓷最北部的一個窯口。地址:山西省大同市渾源縣青磁窯鄉(xiāng)古磁窯村……[詳細]

70、魯班窯石窟

魯班窯石窟(第五批省保)時代:北魏地址:大同市南郊區(qū)云岡石窟西北魯班窯石窟創(chuàng)建于北魏,遼代曾有修建。洞窟坐西朝東,南北長約60米,高約4米,分布面積約240平方米�,F(xiàn)存洞窟3座,平面呈橢圓形,穹隆頂,四壁雕千佛,下層雕力士。根據(jù)洞窟形制與造像特征,該石窟與北魏云岡二期雕鑿風格相同,時間相近。造像有千佛、力士、供養(yǎng)天人等。對研究大同佛教史、石窟史具有一定的價值。魯班窯石窟創(chuàng)建于北魏,現(xiàn)存洞窟均為穹隆頂。根據(jù)洞窟形制與造像特征,該石窟與北魏云岡二期雕鑿風格相同,時間相近。造像有千佛、力士、供養(yǎng)天人等。對研究大同佛教史、石窟史具有一定的價值�!�[詳細]

平型關(guān)烈士陵園位于靈丘縣城東南靈丘縣武靈鎮(zhèn)靈源村,原名“靈丘縣烈士陵園”,始建于1962年7月,1965年9月25日立碑竣工。全園總占地面積60畝,有烈士紀念館、烈士塔、紀念碑、展覽廳、烈士墳塋等主要建筑,建筑面積3000多平方米。陵園主墓區(qū)24座墓內(nèi)安放著平型關(guān)戰(zhàn)斗中犧牲的八路軍烈士和其他抗日烈士遺骨556位。紀念堂內(nèi)牌位上敬錄著在各個歷史時期參戰(zhàn)或從事黨政工作而犧牲的靈丘籍烈士名錄989位。陵園東墓區(qū)安葬著為修建京原鐵路、靈丘空軍機場而犧牲的烈士86位。紀念堂后為六角形烈士碑廳。紀念碑正面刻著“平型關(guān)烈士精神永垂不朽”,背面記載著平型關(guān)大捷及靈丘人民的戰(zhàn)斗歷程。陵園是國家級抗戰(zhàn)紀念設(shè)施、山西省愛國主義教育基地、山西省省級烈士紀念設(shè)施保護單位。保護范圍:以現(xiàn)有圍墻為界。建設(shè)控制地帶:以保護……[詳細]

72、律呂神祠

律呂神祠位于渾源縣城北2.5千米永安鎮(zhèn)神溪村東部的孤石上。據(jù)史料記載,祠始建于北魏時期,后代多次維修。坐北朝南,南北37.5米,東西30.4米,占地面積976.5平方米。現(xiàn)存有大殿、山門、五龍影壁及鐘鼓樓。根據(jù)現(xiàn)狀推測,大殿應為元代建筑,其他建筑時代較晚。大殿面闊三間,進深六椽,單檐歇山頂,筒板瓦屋面,建筑總面積129.6平方米。檐下設(shè)有斗栱,形式為四鋪作出單昂,內(nèi)轉(zhuǎn)四鋪作出單杪,重栱計心造。大殿在山墻使用減柱做法,本應為四柱三間,只用了三柱,變成二間。梁架為通檐六椽栿用兩柱,平梁中間置蜀柱,兩側(cè)施叉手承托脊槫,殿內(nèi)墻面保存有壁畫,梁架上保留有彩畫。山門為磚砌拱券式門洞,上檐用磚雕出斗栱及垂花柱,青灰色瓦屋面。鐘鼓樓均為單檐歇山頂,灰筒板瓦屋面。律呂神祠建筑格局較完整,大殿基本保存元代建筑的……[詳細]

73、廣靈圣佛寺

圣佛寺松濤 圣佛寺位于縣城南14公里的圣佛林山中,始建于金章宗泰和年間,明嘉靖四十二年大修,清代多次重修,寺內(nèi)計有各類殿宇120余間,是廣靈有歷史記載規(guī)模最大的佛寺。但由于歷史原因,于1967年被毀,現(xiàn)存寺基址、碑林、塔林,民間重修藥師殿五間。塔林為佛教禪師墓塔,屬清代建筑。原有14座,現(xiàn)存8座,塔高1.55米,直徑1.5—2.5米,均為磚徹須彌座。那里有3500多畝天然原始次生林,郁郁蔥蔥,遮天蔽日,松濤陣陣,鳥語花香,空氣潤潔,被人稱作“天然氧吧”。再加上神秘的“聚寶盆”傳說,為其增添了無窮魅力。 ……[詳細]

74、盤山石窟

盤山原名叫四里崗,距縣城東南8里許。清朝乾隆年間,知縣張坊等文人雅士到這里敬香踏青,見山勢如龍蟠吐珠,起名盤山。山坳如盆,水草豐茂,并有一小泉流瀉。唐時建有一寺,俗稱盆兒寺,植松種槐。到明宣德二年(1427年)盆兒寺建筑僅存在石幢。是年,重建釋迦殿等,敕賜顯化寺。后來又鑿石洞二窟,名為大小石窟。在明--、嘉靖、萬歷年間,清代的乾隆、道光年間又有維修。光緒年間增建神仙洞。至此,形成座北向南、從高向低四處院落,北院有樓一幢,神仙洞為底層,上為文殊樓;右配僧舍3小間。中院韋馱殿,面闊三間,右配方形鐘樓,左下方有唐松一株,松左山腳有九仙殿一小院,院內(nèi)有槐抱榆一株。下院釋迦殿,面闊三間,右山巖上玉皇閣,面闊一間。左山腳師房樓,面闊一間。底院,無正殿,左首觀音殿,其南為一小廟,正南開山門。整個寺院東依蓮……[詳細]

75、白求恩特種外科醫(yī)院遺址

白求恩特種外科醫(yī)院遺址位于靈丘縣下關(guān)鄉(xiāng)楊莊村,距縣城67公里。醫(yī)院舊址現(xiàn)保存基本完好。1938年11月9日,國際共產(chǎn)主義戰(zhàn)士、加拿大著名外科醫(yī)生白求恩,率領(lǐng)晉察冀軍區(qū)醫(yī)療隊從阜平到達靈丘楊莊。先后在石礬、串嶺溝、黑寺、曲回寺、河浙等搶救傷員,并根據(jù)抗日斗爭的需要,在察冀軍區(qū)醫(yī)院一所駐地楊莊村,創(chuàng)辦了特種外科醫(yī)院。1996年被縣政府確定為“靈丘縣重點文物保護單位”,2008年被確定為“靈丘縣廉政教育基地”,同時也被我鄉(xiāng)政府作為“紅色旅游景點”。景區(qū)地址: 大同市靈丘縣下關(guān)鄉(xiāng)楊莊村……[詳細]

76、洗馬莊漢墓群

洗馬莊漢墓群洗馬莊漢墓群(第二批省保)時代:漢地址:廣靈縣城東10公里處洗馬莊村漢墓群分布在村北較平坦的耕地中,東西長約2公里,南北寬約0.5公里。共有十一座漢墓�,F(xiàn)存九座封土堆,呈圓形,高4——7米,周長130——400米。保存基本完整,另外兩座墓的封土已毀。1992年發(fā)掘了其中的一座,墓為漢代多室磚墓,穹窿頂。墓室總長6.2米,寬1.53米,距地面1.8米,出土文物有罐、勺、耳杯、壺、灶、井、案、倉等陶器及銅鏡,鐵帶鉤和兩枚“大泉五十”、四十四枚“五株”錢幣�!�[詳細]

77、青磁窯遺址

青磁窯遺址青磁窯遺址(第二批省保)時代:舊石器地址:大同市西郊云岡鎮(zhèn)青瓷窯村西青瓷窯遺址分布在十里河北岸第二級階地后緣。發(fā)現(xiàn)于二十世紀七十年代,八十年代初由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、大同市文化局、大同市博物館聯(lián)合進行了考古發(fā)掘,出土舊石器1000多件和一批動物化石。石器包括石錘、石鑿、刮削器、尖狀器等,動物化石有三門馬、羚羊、古棱齒象、扭角羊等8個種類。這一遺址距今約十萬年左右,地質(zhì)年代暫定為中更新世后段,時代為舊石器時代早期后段。……[詳細]

78、朔州漢墓

導 游: 這些漢墓群有大有小,高者十五米左右,低者三四米左右。從這些陵墓的大小、高低、深淺、規(guī)模等都可以看出死者生前的官職大小。墓內(nèi)出土文物非常豐富,均為死者生前的生活實用物品,包括各類陶器、炊具、酒具、錢幣、銅器、鐵器、玉器、漆器、鉛器、木器等。 介 紹: 位于朔州城北5公里的平朔露天煤炭公司行政生活區(qū)一帶,是1983年發(fā)掘的,共有1500多個墓葬,出土文物15000多件,是全國最大的漢墓群。著名的有廣武漢墓群、廣邑漢墓群等。

山西大同市……[詳細]

79、趙武靈王墓

趙武靈王墓位于靈丘縣新華西街西段。靈丘縣名由此而來。趙武靈王(約前340—前295年),名雍,戰(zhàn)國時趙肅侯之子,趙國的第六代國君。杰出的政治家、軍事家、軍事改革家。他所推行的“胡服騎射”政策,對于當時和以后中國社會的發(fā)展都產(chǎn)生了積極的影響。

山西大同市……[詳細]

80、白煙墩廟

白煙墩廟始建于清代,正殿三間,分別為奶奶廟,龍王廟和馬王廟。廟能被完整保下來,是沾了上世紀生產(chǎn)隊做糧倉的光;但現(xiàn)在已嚴重破損。白煙墩廟雖外型破敗,但廟里壁畫保存完好。其壁畫根據(jù)三個大殿的供奉,分別繪著各位神祗有關(guān)的故事等內(nèi)容。壁畫筆法飄逸,線條流暢,色彩明快,極具功力,有強烈的民間美術(shù)特色。尤其是馬玉廟的馬王爺,神態(tài)凝重,額眼刺光,在其它寺廟很少見到。人們常說的“馬王爺三只眼”,也許只能在這里看到。地址:山西省大同市左云縣縣城內(nèi)……[詳細]

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屻倝宕妷锔芥瘎婵炲濮靛銊ф閹捐纾兼繛鍡樺姉閵堟澘顪冮妶鍡樿偁闁搞儯鍔屾禍閬嶆⒑鐟欏嫬鍔ょ痪缁㈠弮瀵娊鏁傞悾宀€鐦堥梻鍌氱墛缁嬫挻鏅堕弮鈧换娑樼暆婵犱線鍋楅梺鍝勭焿缂嶄線銆佸Ο娆炬Щ婵炲瓨绮庨崑銈夊蓟閻斿吋鎯炴い鎰剁到绾锯晠姊虹拠鑼闁哥喐娼欓~蹇撁洪鍕獩婵犵數濮抽懗鍓佹崲娓氣偓濮婃椽宕ㄦ繛妤冩嚀铻為柛鏇ㄥ灡閸嬧晠姊婚崼鐔剁繁闁告艾顑呴…璺ㄦ崉娓氼垰鍓梺褰掓敱濡炶棄顫忓ú顏勫窛濠电姴瀚悾鐢告煟鎼淬垼澹橀柛銏″絻瀹撳嫰鎮峰⿰鍛暭閻㈩垱顨婂畷鎰版偨閻㈢數锛滃┑掳鍊撻懗鍫曞煡婢跺绠鹃悘鐐插€搁埀顒侇殕缁旂喖寮存幊娴滃綊鏌熼悜妯诲暗闁告ḿ鏁诲铏规嫚閳ュ磭浠┑鐘灪鏋い锝呮健濮婄粯鎷呴搹鐟扮闂佸湱枪椤兘骞冮悜钘夌厸闁告侗鍙€閹芥洖鈹戦悙鏉戠仸缂侇喖閰i幃鍧楀焵椤掆偓閳规垿顢欓弬銈勭返闂佺ǹ绻戠粙鎴炴櫏濠德板€曢幊蹇涘煕閹寸偟绠鹃柤濂割杺閸ゆ瑦顨ラ悙瀵稿⒌闁哄矉缍侀、姗€鎮欏ù瀣壕闁割煈鍣崵鏇㈡偣閸ャ劎銈存俊鎻掔墛娣囧﹪顢涘顒佸€┑鐐茬墛濞茬喖寮婚敐鍡樺劅妞ゆ牗绮庢牎闂備胶枪椤戝懐鈧矮鍗抽妴渚€寮崼鐔告闂佽法鍣﹂幏锟�

缂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴绐楅柟鎹愵嚙绾惧綊鏌¢崶銉ョ仼闁活厽顨婇弻锟犲炊閳轰絿銉х棯妤e啰鐣洪柡宀€鍠撻埀顒佺⊕宀h法绮诲鈧弻锟犲幢濡崵鍙嗗銈庡弨濞夋洟骞忕€n剚鍠嗛柛鏇ㄥ亽娴硷拷 44010602000422闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�

缂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴绐楅柟鎹愵嚙绾惧綊鏌¢崶銉ョ仼闁活厽顨婇弻锟犲炊閳轰絿銉х棯妤e啰鐣洪柡宀€鍠撻埀顒佺⊕宀h法绮诲鈧弻锟犲幢濡崵鍙嗗銈庡弨濞夋洟骞忕€n剚鍠嗛柛鏇ㄥ亽娴硷拷 44010602000422闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�