濟(jì)源市文物古跡介紹

河南省 濟(jì)源市文物古跡 濟(jì)源市紅色旅游 4A景區(qū) 濟(jì)源市十大景點(diǎn) 全部 濟(jì)源市特產(chǎn) 濟(jì)源市美食 濟(jì)源市地名網(wǎng) 濟(jì)源市名人 [移動(dòng)版]

21、麻姑廟

麻姑廟位于承留鎮(zhèn)東玉陽(yáng)山南麓的山谷之中,濟(jì)源市文物保護(hù)單位。周?chē)质揍�,花木掩映,溪流潺潺,泉水叮咚。�?jù)明代《麻姑寶卷》載,麻姑原名侯真定,四川金華縣人,盛唐道姑。15歲入王屋山,拜玉真公主為師學(xué)道。尊師命終日擔(dān)水澆麻,因名麻姑。后得道仙逝于泉上。廟為紀(jì)念麻姑而建,始創(chuàng)年代失考。該廟座北向南,依山而筑,兩進(jìn)院落,高低錯(cuò)落有致。依次為戲樓、梳妝樓、山門(mén)、麻姑殿、祖師殿。東側(cè)有眼光殿、廣生殿、財(cái)神殿;西側(cè)有龍王殿、藥王殿。現(xiàn)存梳妝樓和藥王殿,均為清代建筑。另有明清兩代重修廟宇碑碣數(shù)通。梳妝樓座落在臺(tái)榭之上,面闊小三間,進(jìn)深四架椽,系清代單檐懸山式木構(gòu)建筑,木雕精工。臺(tái)榭正門(mén)券洞寬2.97米,深1.60米。麻姑殿前有麻姑泉一眼。1983年12月,公布為市級(jí)文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

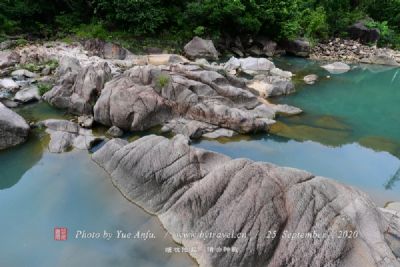

22、引沁渠工程

引沁渠修建于1965年,1969年建成。渠首位于晉豫交界濟(jì)源市的沁河峽谷紫柏灘,渠尾止于孟州槐樹(shù)口,全長(zhǎng)120公里。引沁總干渠蜿蜒繞行于太行、王屋山麓和北邙嶺脊,飛崖走壁,穿山越澗,共劈山鑿洞320處,跨越溝河215條,過(guò)險(xiǎn)坡陡崖90處,鑿洞56處,建大型渡槽8座,修涵洞84座,筑土壩19座,建各類(lèi)橋、涵、閘330座。有干渠15條,加支渠16條,支渠138條,斗渠1243條,渠系工程長(zhǎng)達(dá)2000余公里;中小型調(diào)蓄水庫(kù)37座,蓄水池200座,提灌站156座,機(jī)井1676眼,發(fā)電站12座。灌區(qū)經(jīng)過(guò)初創(chuàng)、擴(kuò)建、配套、加固改善和節(jié)水改造,目前已形成一個(gè)“引蓄結(jié)合、以蓄補(bǔ)源、長(zhǎng)藤結(jié)瓜、綜合利用”的供水工程網(wǎng)絡(luò)�!�[詳細(xì)]

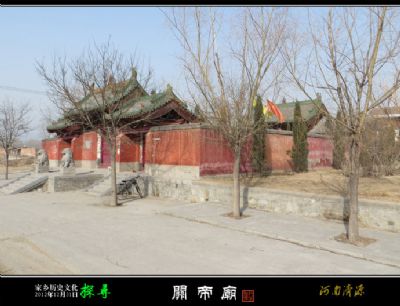

23、塘石關(guān)帝廟

塘石關(guān)帝廟位于濟(jì)源市西北10公里的克井鎮(zhèn)塘石村,始建年代失考,據(jù)清《濟(jì)源縣志》載,其為后晉高祖石敬塘家廟。太廟重修于明洪武年間,坐北朝南,原有山門(mén)、關(guān)帝殿、配殿等數(shù)座建筑,現(xiàn)存山門(mén)(復(fù)建)、關(guān)帝殿(明)、東西掖殿四座建筑。山門(mén)為三間四柱牌樓式木構(gòu)建筑,兩側(cè)各有掖門(mén)一座。關(guān)帝殿,面闊三間(9.8米),進(jìn)深四架椽,為明代單檐懸山式木構(gòu)建筑。前檐柱有明顯側(cè)腳,平板枋為通枋,前檐下施五踩斗拱,外拽拱身斜殺,斗幽明顯,稍間45°出斜拱、要頭,內(nèi)部為五架抬梁結(jié)構(gòu),草栿梁架,徹上明造。整體建筑體現(xiàn)多的早期建筑風(fēng)格,對(duì)研究古代建筑風(fēng)格演變,承襲關(guān)系及地方手法有重要的參考價(jià)值。2008年被公布為省級(jí)文物保護(hù)單位.……[詳細(xì)]

24、聶政冢

聶政冢,在河南省濟(jì)源市區(qū)南8公里許,泗澗村西北。據(jù)《史記·刺客列傳》記載:聶政,戰(zhàn)國(guó)四大刺客之一。魏國(guó)軹人,義勇剛強(qiáng),英烈正直,為報(bào)嚴(yán)仲子知遇之恩,單人杖劍至韓都(今禹縣),刺殺韓相俠累,后自刮面決眼,剖腹而亡。鄉(xiāng)人為紀(jì)念他,在此設(shè)冢,俗呼刺客墓�!妒酚洝�、《戰(zhàn)國(guó)策》皆有傳。郭沫若曾以此事創(chuàng)作《棠棣之花》劇本。冢呈圓頂封土,系夯筑而成,殘高11米,周長(zhǎng)約90米,占地300余平方米,宋代為方便祭祀,在冢前建聶政祠,俗稱將軍廟�,F(xiàn)只存明代所建享殿,享殿內(nèi)原有聶政與其老母、姐姐塑像,今已不存,僅存明、清、民國(guó)碑碣六通,記述著聶政的事跡和修葺情況。2008年6月,公布為河南省文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

25、盧仝故里碑

盧仝故里碑位于濟(jì)源市思禮鎮(zhèn)思禮村盧仝文化廣場(chǎng)上。中華民國(guó)元年(1912年)立。碑高1.83米,寬0.71米,碑樓形式,石碑原放于盧氏祠堂內(nèi)后人移建于此砌為水泥樓。碑樓首部泥塑對(duì)聯(lián)“淵芳馥風(fēng)”,“賢才公詩(shī)與日月同輝,德澤潤(rùn)野使薈草爭(zhēng)妍”。碑身文字 “盧仝故里”楷體,為清末廣東道監(jiān)察御史劉邁園1911年所書(shū)。盧仝(約795—835年),唐代詩(shī)人,“初唐四杰”之一盧照鄰的嫡系子孫。祖籍范陽(yáng)(今河北涿縣),生于河南濟(jì)源市武山鎮(zhèn)(今思禮村),早年隱少室山,自號(hào)玉川子。一生愛(ài)茶成癖,所作《茶歌》在茶業(yè)史上影響深遠(yuǎn)。此碑是研究盧仝茶文化的實(shí)物資料�!�[詳細(xì)]

26、北姚革命紀(jì)念堂

北姚革命紀(jì)念館位于河南省濟(jì)源市思禮鎮(zhèn)北姚村中部。此處原為姚氏祠堂,1995年拆除危房建成北姚革命紀(jì)念館,為鋼筋水泥材料仿古建筑。坐北朝南,館內(nèi)設(shè)置展柜,墻上掛專欄,展出革命志士遺物,介紹革命事跡。展柜陳列革命先驅(qū)姚天統(tǒng)的照片、紀(jì)念章,及《焦作日?qǐng)?bào)》,《黨史博覽》等刊登英雄事跡的報(bào)刊。墻體展板噴繪或書(shū)寫(xiě),內(nèi)容有“紅星照耀萬(wàn)里行----訪紅軍女戰(zhàn)士彭克昌”,“光輝的戰(zhàn)斗里程----姚天統(tǒng)傳略”等。在解放戰(zhàn)爭(zhēng)、抗美援朝時(shí)期,北姚村有大量的志士獻(xiàn)身革命,作出巨大貢獻(xiàn)。此館為思禮鎮(zhèn)青少年愛(ài)國(guó)主義教育基地,2006年6月被公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

27、濟(jì)源二仙廟

二仙廟,位于濟(jì)源市東北13公里的梨林鎮(zhèn)大許村,2000年9月公布為河南省文物保護(hù)單位。二仙廟,又名紫虛元君廟,據(jù)明《重修仙天圣母靜應(yīng)宮碑銘》載,二仙其人叫魏華存,西晉任城司徒文康公舒、劇陽(yáng)侯魏陽(yáng)元之次女,南陽(yáng)太保掾劉友彥夫人。幼而好道,為百姓仰慕,稱紫虛元君。二仙廟創(chuàng)建于唐,明清均對(duì)其進(jìn)行過(guò)增修和修繕。二仙廟,坐北朝南,南北長(zhǎng)111米,東西寬33米,占地3663平方米�,F(xiàn)存建筑依中軸線而建,依次為紫虛元君殿、東配殿、靜應(yīng)殿及拜殿,共計(jì)古建筑四座二十二間。廟內(nèi)散落碑碣石刻十余通。是一座布局清晰,保存較為完整的中小型古建筑群。2019年10月7日,濟(jì)源二仙廟入選第八批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位名單�!�[詳細(xì)]

28、綺里季墓

綺里季墓,在市區(qū)東南9公里的綺里村南。地處平原,周?chē)鸀檗r(nóng)田環(huán)抱。 《中國(guó)名人大辭典》載:“綺里季,漢居綺里,季其字也,或云姓朱,名暉,避秦居商山中,為四皓之一�!本_里村民世代相傳,秦焚書(shū)坑儒時(shí),綺里季隱居于此,官府來(lái)此緝拿時(shí),綺里季偽死,假封該墓。歷經(jīng)滄桑變遷,現(xiàn)墓僅約平方米的圓土冢,墓北豎著清光緒10年(公元1884年)綺里村民同立的楷體書(shū)寫(xiě)“漢四皓綺里季墓”圓臺(tái)碑,碑高1.67米,寬0.63米,厚0.17米,碑面樸素端莊,有一定的藝術(shù)價(jià)值。 1983年12月,公布為濟(jì)源縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

29、裴休冢

裴休冢,在市區(qū)東北七公里的裴村內(nèi),北倚孔山,南臨焦枝鐵路。 該冢原有陵園,園內(nèi)有四冢,在中軸線上南北排列三冢,另一冢在主冢西。現(xiàn)僅存主�!嵝葳�。冢呈圓臺(tái)狀,殘高5米,周長(zhǎng)67米,面積約380平方米,未發(fā)掘。 《新唐書(shū)》載:“裴休,字公美,孟州濟(jì)源人……秉政凡五歲”�!杜f唐書(shū)》載:“(裴休)卒年七十四,贈(zèng)太尉。休不為皦察,行所治,吏下畏信。……能文章,書(shū)楷遒媚有體法。為人蘊(yùn)籍,進(jìn)止雍閑。”宣宗嘗曰:“休真儒者。” 1983年12月,公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

30、奉仙觀

奉仙觀,金至清時(shí)期古建筑,位于河南省濟(jì)源市區(qū)北海辦事處三莊村,創(chuàng)建于唐代垂拱元年(公元685年),距今已有1300余年,因殿中有一荊木梁,故俗稱荊梁觀。奉仙觀原有建筑很多,占地60余畝,由于種種原因,現(xiàn)僅存山門(mén)、玉皇殿、三清大殿、碑亭、東西4座配殿,形成二進(jìn)院落,南北方向。院雖不大,但布局合理,結(jié)構(gòu)緊湊,北高南低,錯(cuò)落有致。山門(mén)三間,清代遺物,中間甬道,兩邊各一間垂花門(mén)。玉皇殿三間,明代建筑,殿內(nèi)供奉玉皇大帝。太上老君石像碑,置有碑亭,碑身碑額相連,高3米,寬1.1米,厚0.33米,額上雕6龍盤(pán)頂似半圓形,中有道像三尊,中間是老子端座在蓮花盤(pán)上,兩邊各一侍童。碑文字跡漫漶,大意是:說(shuō)古道今,稱頌大唐盛世,四方太平,尊崇老子。清代金石學(xué)家葉昌熾在《語(yǔ)石》中評(píng)價(jià)該碑:文章之宏瞻,書(shū)法之遒美,碑身……[詳細(xì)]

31、薛子忠就義紀(jì)念地

位于濟(jì)源市克井鎮(zhèn)北社村西,1994年8月動(dòng)工,1995年3月25日建成,呈長(zhǎng)方形,坐北朝南,中后部為烈士碑亭,六角形,鋼筋水泥結(jié)構(gòu),碑高2.36米,寬0.72米,正面楷書(shū)“薛子中烈士之墓”,背面刻“薛子中烈士傳略”。碑亭后有烈士的水泥棺材,院內(nèi)東部有一座簡(jiǎn)介碑,1995年立,西部有1973年立烈士墓碑,薛子中是我市早期革命領(lǐng)導(dǎo)人之一,1937年被敵人殺害后安葬于此。陵園布局嚴(yán)謹(jǐn)、莊嚴(yán)肅穆,是紀(jì)念烈士,進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育的重要場(chǎng)所。1988年11月被公布為濟(jì)源市文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

32、盤(pán)古寺

盤(pán)古寺位于濟(jì)源市東北克井鎮(zhèn)大社村北的太行山南麓,距市區(qū)15公里。該寺創(chuàng)建于南北朝(公元479年),距今已有1500余年的歷史。據(jù)史料記載,自創(chuàng)建以來(lái),唐、明二代最盛,由于年久失修,破爛不堪,1989年在文管所張之虎的主持下,集資20余萬(wàn)元,全面進(jìn)行了整修,基本上恢復(fù)了原貌。盤(pán)谷寺依山而建,由南向北拾階而上,寺內(nèi)現(xiàn)存古跡有御碑亭、接宮廳、山門(mén)、秋葉池、大雄寶殿、鐘鼓樓、東西廂房、老母殿,寺后磚塔一座,摩崖題記一處。 景點(diǎn)位置濟(jì)源市克井鎮(zhèn)北社村北……[詳細(xì)]

33、栗樹(shù)溝遺址

栗樹(shù)溝遺址,在市區(qū)西南20公里的栗樹(shù)村東北,東靠白道河,西臨王溝,南接大寨坑,北鄰腰地。地處丘陵地帶,呈不規(guī)則長(zhǎng)方形,東西長(zhǎng)200米,南北寬150米,面積約3萬(wàn)平方米。遺址高度減落,四周平整,最深文化層約3——5米,內(nèi)涵豐富,南部斷層發(fā)現(xiàn)動(dòng)物骨堆,陶窯燒土。高處有宅基平面燒土。采集的文物有白衣彩陶片、彩陶缽、紅陶罐、尖底瓶、背水壺、鹿角槌及甑、豆、環(huán)、球等陶器。屬于新石器時(shí)代仰韶文化。1986年11月,公布為河南省文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

34、鄧氏祖祠

位于濟(jì)源市玉泉街道辦事中馬頭村北,坐北朝南�,F(xiàn)為四合院建筑,有山門(mén)及東西耳房、東西廂房、大殿及左右掖殿。山門(mén)位于祠堂最南端,為清代單檐懸山式建筑。大門(mén)上方懸掛“鄧氏祖祠橫匾”。正殿為祠堂主體建筑,清代單檐懸山前廊式建筑,前檐下懸1989年立“欽賜翰林院”匾,原匾已失。院內(nèi)生一株百日紅樹(shù),已有200多年。王氏由明初山西省洪桐縣遷來(lái),至十三世祖鄧金升于乾隆年間考入翰林院,錫巨資修祖墳祖廟,即祖廟之源。此祠尚有兩方碣石,介紹了中馬頭村一些古地名,有一定研究?jī)r(jià)值�!�[詳細(xì)]

35、李愿墓

李愿墓位于市區(qū)東北13公里的大社村西北隅。該墓座北向南,封土呈橢圓形,長(zhǎng)30米,寬21米,高3米,約600余平方米。墓前豎一石碑,碑正中刻“唐賢李愿之墓”,是清乾隆年間濟(jì)源縣令黃國(guó)銓所立。 李愿,濟(jì)源人,好讀書(shū),善詩(shī)文,嗜山水,是唐代文學(xué)家、哲學(xué)家韓愈的同鄉(xiāng)好友。唐貞元十七年,韓愈送李愿歸隱濟(jì)源太行之源的盤(pán)谷,并作《送李愿歸盤(pán)谷序》,為古文運(yùn)動(dòng)的代表作之一。 1983年12月,該墓被公布為濟(jì)源市重點(diǎn)文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

36、新城溝城堡遺址

新城溝城堡遺址位于濟(jì)源市王屋鎮(zhèn)新城溝村東1.5公里的山上,當(dāng)?shù)卮迕穹Q此山為“城門(mén)”。城位于山頂北側(cè),近似方形,四周土封城墻高約5米,城墻內(nèi)側(cè)有毛石砌護(hù)。東、西有城門(mén)缺口,有大塊毛石砌筑,東門(mén)高4米,西門(mén)高8米,寬6米,厚7.8米,門(mén)開(kāi)于東墻和西墻中間偏北處,城內(nèi)依山勢(shì)呈東高西低。依墻各有一片地勢(shì)比中間地勢(shì)高約1米。外沿砌臺(tái)明。村民在耕程過(guò)程中,常出土方磚、漏水等物,發(fā)現(xiàn)有城門(mén)石,長(zhǎng)70厘米,高35厘米�!�[詳細(xì)]

37、濟(jì)源盤(pán)谷寺

盤(pán)谷寺位于濟(jì)源城區(qū)北12公里的大行山南麓盤(pán)谷口。寺以谷名。創(chuàng)建于北魏太和三年(公元479年)。唐貞元年(公元801年),李愿歸隱盤(pán)谷,因韓愈作序送之而負(fù)盛名。明洪武年間,古峰和尚主持寺院時(shí)重修,稱“十方大盤(pán)谷寺”,香火極盛,聞名遐邇。法屬寺院30余座,遍及豫、晉、皖三省。清雍正后歷有修葺。清乾隆作《盤(pán)谷考證》,并親書(shū)韓愈《送李愿歸盤(pán)谷序》,定盤(pán)谷為“名山勝跡”。 寺依山而建,為典雅玲瓏的四合院落,現(xiàn)存古建筑有接官?gòu)d、山門(mén)、大雄寶殿、鐘鼓、東西廊房等,均系清代建筑。寺系清代建筑。寺前有御碑亭,碑刻乾隆皇帝親書(shū)的韓愈《送李愿歸盤(pán)谷序》及其步韓愈韻的七言詩(shī),書(shū)法如行云流水,灑脫而凝重。西北有明初所建的四面五層密檐式舍利磚塔。東北500米高的茶壺龕上,摩崖石刻著乾隆親書(shū)的《盤(pán)谷考證》及“名山勝……[詳細(xì)]

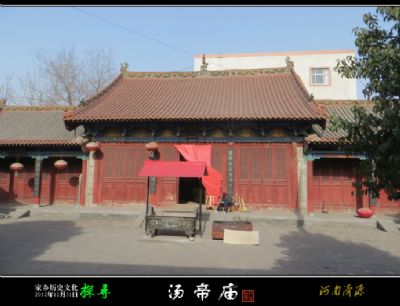

38、西關(guān)湯帝廟

湯帝廟、亦稱湯王廟,位于濟(jì)源市區(qū)宣化街中段,湯帝路最北端,坐北朝南。湯帝廟創(chuàng)建年代失考,據(jù)清《重修紫虛元君殿序》載,乾隆、光緒年間先后重修�,F(xiàn)存建筑有山門(mén)、湯帝殿、關(guān)帝殿、元君殿、東西配殿等。主體建筑湯帝殿為明代單檐懸山式建筑,其梁架、斗拱、柱枋、裝修等構(gòu)件集中反映了明代建筑的時(shí)代特征,具有重要的歷史、藝術(shù)和科學(xué)價(jià)值。2008年6月被河南省人民政府確定為河南省文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

39、趙家祠堂

趙家祠堂位于濟(jì)源市梨林鎮(zhèn)梨林村。清代,坐北朝南,現(xiàn)存山門(mén)、正殿、東廂房、街屋四座建筑。山門(mén),面闊三間,進(jìn)深二間,五檁中柱懸山造。正殿:面闊三間,進(jìn)深五架椽,六檁前廊式懸山造;前檐枋,檁間用隔架斗拱,大斗八棱底蓮花,腰中間凹槽;耳手指并攏,十字拱雕刻花紋,非常精美;均為青磚下堿,土坯墻身。東廂房,面闊二間,進(jìn)深四架椽,單檐硬山。街屋為雜物儲(chǔ)藏室,下堿為青磚,墻身土坯。祠堂還存碑刻五通。……[詳細(xì)]

40、東陽(yáng)店遺址

位于河南省濟(jì)源市邵原鎮(zhèn)院科村南,東陽(yáng)店?yáng)|邊坡上。新石器時(shí)代龍山文化。遺址處為坡地的農(nóng)耕地和樹(shù)林。調(diào)查發(fā)現(xiàn)有罐、杯等陶器殘片,以及繩紋紅陶片、薄胎灰陶片、骨頭等。紋飾有方格紋、繩紋、藍(lán)紋等,陶質(zhì)以灰陶居多,其次是紅褐陶。坡南斷壁上有一袋形灰坑,距坡上地表1.5米,灰坑口直徑1.5米,深約1.3米,灰土中夾雜卵石、陶片。在該遺址的發(fā)現(xiàn)為研究當(dāng)?shù)丶皾?jì)源西部山區(qū)的歷史面貌提供了依據(jù)�!�[詳細(xì)]

闂傚倷鑳舵灙缂佽鐗撳畷婵堜沪閻偆鎳撹灃闁告侗鍘藉畵宥夋⒑閸濆嫷妲归悗绗涘洤纾归柟鎯板Г閻撴瑩鏌涜箛姘汗闁活厼鐭傞弻娑樼暆鐎n偄顏�

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹