咸陽市文物古跡介紹

陜西省 旬邑縣 渭城區(qū) 涇陽縣 三原縣 淳化縣 武功縣 秦都區(qū) 禮泉縣 乾縣 興平市 彬州市 楊凌區(qū) 長武縣 永壽縣 咸陽市文物古跡 咸陽市紅色旅游 咸陽市名人故居 咸陽市博物館 4A景區(qū) 咸陽市十大景點(diǎn) 全部 咸陽市特產(chǎn) 咸陽市美食 咸陽市地名網(wǎng) 咸陽市名人 [移動(dòng)版]

41、教稼臺(tái)

教稼臺(tái)為周人始祖后稷教民稼穡的歷史遺跡,位于武功縣武功鎮(zhèn)東門外,是全國唯一的一處古農(nóng)業(yè)名勝,被列為關(guān)中四大名臺(tái)之首。作為歷史上最早的農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究推廣機(jī)構(gòu),教稼臺(tái)巍峨矗立于距國家楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)8公里處的武功鎮(zhèn)。相傳為后稷向人們宣講稼穡百谷之道的場(chǎng)所。原一矩形土心磚砌平臺(tái),下大上小,呈覆斗狀,中有洞門,為來往車馬行人必經(jīng)之路。洞門東口上有寬約1米、長約2米的石刻,其文曰:“教稼名區(qū)”。上款為“道光五年(1825)正月重修”,下款“知武功縣事鄧兆桐立”,西口上為“教稼臺(tái)”。此臺(tái)代有修葺,清雍正元年(1723)知縣杭云龍、清道光五年(1825)知縣鄧兆桐、民國25年(1936)縣長錢范宇曾三次重修。1970年,由于“文革”中破壞,教稼臺(tái)已蕩然無存。1987年,耆宿發(fā)起倡議,士、農(nóng)、工……[詳細(xì)]

42、武功白兔寺

白兔寺始建于唐,坐落在陜西省武功縣大莊鎮(zhèn)(原在觀音堂鄉(xiāng))觀王村東側(cè),為唐太宗李世民冬狩之遺跡,這里西鄰漆水,如素如練;東展平疇,廣袤綿遠(yuǎn);北附莽塬,萬馬奔騰;南臨渭水,沃野平坦。眺望終南翠若屏障,俯察漆渭恬蕩回繞。正如李世民詩中贊頌的“孤嶼含霜白,遠(yuǎn)山帶日紅”中描寫的意境。武功縣政府于1994年1月7日公布白兔寺為縣級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。相傳白兔寺內(nèi)供奉的白音菩薩是唐朝初年大名鼎鼎的袁天罡的母親化仙而成,在唐太宗狩獵時(shí),白兔引薦,發(fā)現(xiàn)了菩薩洞,故名白音菩薩——白兔寺。白兔寺位于莽山南坡的觀音堂村境內(nèi),當(dāng)?shù)孛耖g相傳該寺原有菩薩洞、大殿、祭殿、中殿、東西陪殿、鐘樓、鼓樓、前殿、山門、戲樓以及僧房等四十余間。寺貌巍峨,氣勢(shì)壯觀.殿宇回廊,錯(cuò)落有致。院內(nèi)修竹翠柏、名花異草、爭奇斗艷,為一組造型完備、做……[詳細(xì)]

43、漢云陵

漢云陵位于淳化縣城北8公里鐵王鄉(xiāng)大圪埏村西處,是漢武帝愛妃、漢昭帝之母趙婕妤(勾弋夫人、趙太后)之陵墓,云陵又稱“陽陵”、“思合墓”、“女陵”。史書記載很多,且詳盡。司馬遷《史記·外戚世家》記載:“鉤弋夫人姓趙氏,河間人也,得幸武帝,生子一人,昭帝是也�!薄独ǖ刂尽酚浭鲈屏辏骸傲暝谠脐柨h西北五十里”(指唐云陽縣,治所在今涇陽縣境)�!度o黃圖》又記:“昭帝母趙婕妤云陵,在云陽甘泉宮南,今人呼為女陵�!薄蛾P(guān)中勝跡圖志》記:“鉤弋夫人墓在淳化縣北三十里。乾隆《淳化縣志》記載;“舊志昭帝發(fā)卒二萬人筑陵,號(hào)云陵,自漢始元迄今一千七百六十余年,遺冢巍然,俗呼大疙瘩(音)”。史書記載與云陵的現(xiàn)狀相印證,云陵在今縣北鐵王鄉(xiāng)南部,大訖埏村以西,俗名大疙瘩(音)。墓冢封土為覆斗形,底部邊長155米至158米,……[詳細(xì)]

44、秦咸陽宮遺址博物館

秦咸陽宮遺址博物館位于咸陽市渭城區(qū)窯店鎮(zhèn)牛羊村北,距咸陽市13公里,是國家級(jí)文物保護(hù)單位。是一個(gè)以文物遺址和歷史地段構(gòu)成的全面反映秦代社會(huì)文化的綜合性遺址博物館。該館占地面積35000平方米,建筑面積720平方米。1992年成立文管所,1995年建成博物館并對(duì)外開放,是以收藏和展示秦咸陽城遺址為主的專題性歷史博物館。1988年秦咸陽城遺址被國務(wù)院公布為第三批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。該館現(xiàn)收藏文物316件,其中二級(jí)文物3件,三級(jí)文物18件,一般及未定級(jí)文物295件�,F(xiàn)有三個(gè)陳列室,陳列面積約350平方米。秦咸陽宮遺址博物館主體建筑坐北朝南,外形設(shè)計(jì)上小大下,平頂四阿的覆斗形,風(fēng)格獨(dú)特,古樸獨(dú)特,整個(gè)館內(nèi)環(huán)境優(yōu)雅。秦咸陽宮遺址博物館主要反映秦代的輝煌歷史,展示秦代文化物精品,再現(xiàn)秦城昔日風(fēng)貌。向人……[詳細(xì)]

45、梁山宮遺址

梁山宮遺址梁山宮遺址,陜西省重點(diǎn)文物保護(hù)單位,位于咸陽城西北50公里處乾縣縣城西郊鱉蓋至漠谷河?xùn)|崖一帶。秦代建筑遺址。1992年11月發(fā)現(xiàn)。遺址面積約60萬平方米。梁山宮是秦始皇的行宮,興廢年代待考。發(fā)現(xiàn)有大型夯土基址、板瓦、筒瓦和空心磚等大量建筑材料,其中有數(shù)塊“梁宮”瓦當(dāng)。陜西省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。位于咸陽城西北50公里處乾縣縣城西郊鱉蓋至漠谷河?xùn)|崖一帶。秦代建筑遺址。1992年11月發(fā)現(xiàn)。遺址面積約60萬平方米。梁山宮是秦始皇的行宮,興廢年代待考。發(fā)現(xiàn)有大型夯土基址、板瓦、筒瓦和空心磚等大量建筑材料,其中有數(shù)塊“梁宮”瓦當(dāng)。梁山宮遺址位于乾縣縣城以北9.5公里處的瓦子崗上,地處吳店鄉(xiāng)與梁山鄉(xiāng)交界處,為一和緩的龜背形臺(tái)地。秦文化遺存。南北長1800米,東西寬1000米。遺址南……[詳細(xì)]

46、咸陽圓明寺

圓明寺位于咸陽市渭城區(qū)塔爾坡,其前身系唐時(shí)的“資善院”,至距今約883年(公元1124——1125年)的大金王朝時(shí)更名為“圓明寺”。姜子牙、王昭君、慈禧太后都曾在這里留下了歷史傳說。清末時(shí)因戰(zhàn)亂,寺內(nèi)古跡被全部燒毀。民國二十年,熱愛佛教的信眾出資在原址上修一小廟名“臺(tái)臺(tái)廟”,后因多種原因,圓明寺遺址淪為雜草叢生的一片廢墟。一九九七年冬,當(dāng)?shù)鼐用裨诮ǚ繒r(shí)挖出了圓明寺的寺碑。咸陽的三寶弟子強(qiáng)烈的學(xué)佛愿望感動(dòng)了慈悲的佛菩薩,他們的至誠之心也感動(dòng)了當(dāng)時(shí)在陜西乾縣鐵佛寺出家的性空法師,于一九九八年農(nóng)歷正月初九,性空法師被諸弟子恭迎至咸陽,開始了圓明寺的籌備重建工作。承蒙諸佛菩薩慈悲佑護(hù)和龍?zhí)熳o(hù)法的護(hù)持、諸位大興護(hù)法居士及各界友好人士的鼎力支持以及咸陽市政府、-部、宗教局對(duì)中國共產(chǎn)黨宗教信仰自由政策的認(rèn)……[詳細(xì)]

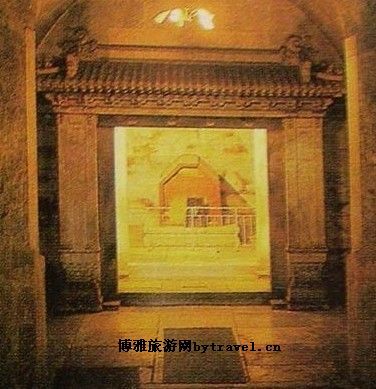

47、乾陵地宮

乾陵地宮乾陵,位于陜西省咸陽市乾縣。是唐高宗李治和其皇后,也就是后來的中國歷史上唯一的女皇武則天的合葬陵。有陪葬墓17座。在乾陵,對(duì)人們吸引力最大的莫過于掩藏于茸茸青草和灌木林之下的地下宮殿了。那么地宮的形狀到底是什么樣子的?這至今還是一個(gè)令人神往的謎。這里我們只根據(jù)有關(guān)資料作一些符合情理的推斷,以引發(fā)讀者豐富的遐想。乾陵,位于陜西省咸陽市乾縣。是唐高宗李治和其皇后,也就是后來的中國歷史上唯一的女皇武則天的合葬陵。有陪葬墓17座。在乾陵,對(duì)人們吸引力最大的莫過于掩藏于茸茸青草和灌木林之下的地下宮殿了。那么地宮的形狀到底是什么樣子的?這至今還是一個(gè)令人神往的謎。這里我們只根據(jù)有關(guān)資料作一些符合情理的推斷,以引發(fā)讀者豐富的遐想。一是從有關(guān)史料得知,乾陵是仿唐長安城修建成的。由此推想,乾陵的地下宮……[詳細(xì)]

48、懿德太子墓博物館

懿德太子墓博物館懿德太子墓博物館位于唐乾陵陵園內(nèi)東南方,是距乾陵最近的一座土陪葬墓,也是迄今為止所發(fā)掘唐代墓葬中規(guī)模大、規(guī)格高、屬帝王級(jí)的陵墓。懿德太子李重潤是唐中宗李顯的長子,女皇武則天與唐高宗李治的孫子。1971年,國家對(duì)該墓進(jìn)行了發(fā)掘清理,共出土各種珍貴文物190多件,唐墓壁畫450多平方米,石雕線刻畫54平方米。既有獨(dú)步天下的貼金彩繪鎧甲騎俑,又有威武雄壯的三彩騎馬狩獵俑,還有稀世珍品闕樓儀仗圖壁畫及帝王心用的玉質(zhì)哀冊(cè)文……,為研究唐代的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化、建筑以及對(duì)外關(guān)系提供了翔實(shí)可靠的實(shí)物資料。 懿德太子墓博物館位于唐乾陵陵園內(nèi)東南方,是距乾陵最近的一座土陪葬墓,也是迄今為止所發(fā)掘唐代墓葬中規(guī)模大、規(guī)格高、屬帝王級(jí)的陵墓。懿德太子李重潤是唐中宗李顯的長子,女皇武則天與唐高宗李……[詳細(xì)]

49、懿德太子墓

懿德太子墓位于陜西省乾縣縣城西北約三公里的乾陵東南隅.從墓葬的形制、規(guī)模、隨葬的玉哀冊(cè)、貼金甲馬騎俑,壁畫中的列戟、三出闕來看,都是目前唐代墓葬等級(jí)最高者。懿德太子墓壁畫的繪制者文獻(xiàn)中未有記載。方丹和吳同皆認(rèn)為此人為張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》中之楊跫,是一位擅長畫山水,取法“李將軍”的畫家。巫鴻則認(rèn)為李思訓(xùn)直接參與和影響了懿德太子墓的設(shè)計(jì)建造和裝飾。墓地表有雙層覆斗形封土,周圍設(shè)圍墻,南面有土闕、石獅、石小人、華表等。地下由斜坡墓道、6個(gè)過洞、7個(gè)天井、四對(duì)小龕、前后甬道和方形前后磚室組成。全長100.8米。葬具置于后室,為廡殿式石槨,外壁雕飾頭戴鳳冠的女官線刻圖,墓壁滿繪壁畫,保留約40幅。墓道兩壁以樓闕城墻為背景繪太子出行儀仗,過洞繪馴豹、架鷹、宮女、內(nèi)侍等。第一、二天井繪列戟,為天子之制。甬……[詳細(xì)]

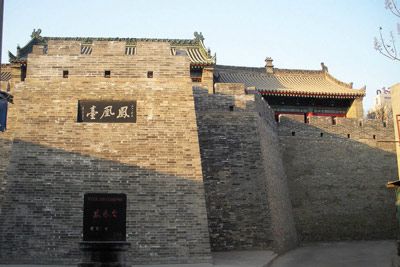

50、鳳凰臺(tái)

鳳凰臺(tái)位于儀鳳西街北口,原為咸陽北城樓,明洪武四年(1371年)建,臺(tái)高6.1米,占地800平方米,臺(tái)上有大殿4座,傳說秦穆公的幼女弄玉和簫史吹簫引鳳至此;另一說是其建筑形制頗似鳳凰,故名鳳凰臺(tái) 。鳳凰臺(tái)是市區(qū)內(nèi)惟一保存較完好的高臺(tái)古建筑群,同時(shí)又是革命舊址,被譽(yù)為“咸陽古城明珠”,是陜西省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。鳳凰臺(tái)環(huán)境優(yōu)越,周圍有安國寺、文廟、北極宮等建筑環(huán)繞,曲徑通幽。登臺(tái)眺望,渭水縈繞,南有終南屏障,北有五陵青冢。臺(tái)上東、西殿各為三間,中間兩座殿前后縱排,前殿略高,臺(tái)墩兩側(cè)有磴道,北面有南海洞,整體建筑形似鳳凰。臺(tái)前有石碑坊及32級(jí)磴道,磴道兩旁有石欄桿、石墁道,以磴道中間兩側(cè)有鐵鑄八棱六屋塔,俗稱鳳眼。臺(tái)上中殿前原有洞宇,后殿內(nèi)供無量佛像,東殿供三太白像,西殿供三大菩薩像,墻壁上布滿……[詳細(xì)]

51、清梵寺塔

清梵寺塔 史載:東漢永平七年,漢明帝劉莊因夜夢(mèng)金人,遣使西域拜求佛法。公元六十七年,漢使及印度二高僧?dāng)z摩騰、竺法蘭以白馬馱載佛經(jīng)、佛像來東土,徒經(jīng)陜西省興平市時(shí),兩位高僧在此駐錫止步,為大眾宣講<佛說四十二章經(jīng)>.大眾受此法化,為紀(jì)念二位高僧及佛法東來,特建清梵寺以紀(jì)念.梵即指天竺. 寺內(nèi)有南北雙塔,原為清梵寺內(nèi)建筑,塔建于唐貞觀元年(公元627年),塔隨寺名,初稱清梵寺塔。梵清寺宋代改稱保寧寺,塔亦遂稱保寧寺塔。寺、塔歷經(jīng)唐、宋、明、清各代多次修葺。塔為磚結(jié)構(gòu),平面八角形,七層,殘高38.6米,樓閣式。塔身每層南、北面辟券門或假券門,真假逐層上下相間。塔壁作仿木結(jié)構(gòu),以磚砌出角柱、闌額、菱角牙子。層間迭澀出檐,第一至三層檐下隱作斗拱。塔頂殘毀。現(xiàn)存清乾隆四十七年(公元1782)立《重修……[詳細(xì)]

52、中國人民抗日紅軍前敵總指揮部暨八路軍總部舊址

中國人民抗日紅軍前敵總指揮部暨八路軍總部舊址·1936年~1937年·涇陽縣云陽鎮(zhèn)西街。云陽紅軍總部舊址位于涇陽縣云陽鎮(zhèn)南門文家�!拔靼彩伦儭卑l(fā)生后,中國工農(nóng)紅軍于1936年12月15日南下關(guān)中,進(jìn)入渭北地區(qū),集中紅軍主力于潼關(guān)附近,準(zhǔn)備迎擊國民黨親日派“討伐軍”的進(jìn)攻。同時(shí)成立了以彭德懷為總指揮、任弼時(shí)為政委、鄧小平為副政委、劉伯承為參謀長的前敵總指揮部�?偛考爸睂贆C(jī)關(guān)參謀部、政治部、地方工作部皆設(shè)在云陽鎮(zhèn)。紅一軍團(tuán)、三十一軍團(tuán)等紅軍部隊(duì)在云陽至安吳一線駐扎。紅軍總部衛(wèi)生部、野戰(zhàn)醫(yī)院在云陽以北的馬家村。云陽紅軍總部是中國共產(chǎn)黨和紅軍進(jìn)行西安談判時(shí)的強(qiáng)大后盾�?谷彰褡褰y(tǒng)一戰(zhàn)線建立后,根據(jù)國共兩黨的協(xié)議,中國工農(nóng)紅軍主力部隊(duì)3萬余人改編為國民革命軍第十八集團(tuán)軍。紅軍總部也隨之改為八路軍總部。1……[詳細(xì)]

53、涇陽太壸寺

涇陽太壸寺坐落在縣城中的二條街上,占地面積不大。寺里主要建筑為明朝建的一座大雄寶殿,殿里供奉著一尊站立的石佛像3米多高,為佛祖釋迦摩尼像�!吨袊鸾淌氛摷分杏涊d說這尊石立佛是六朝古物,足見珍貴。在大殿周圍,散落著北魏石碑、唐朝石碑等等石刻�,F(xiàn)在看起來很不起眼,甚至有點(diǎn)蒼涼的太壸寺,在歷史上卻很有名氣,甚至輝煌。據(jù)歷史記載,太壸寺前身為前秦符堅(jiān)行宮,北周時(shí)改作佛寺、叫惠果寺。到隋朝、隋文帝的母親常來這里燒香拜佛,文帝改名中興禪寺。唐開元年間改名太壸寺(壸音讀坤)。在隋唐兩朝,太壸寺不但是皇家寺院,而且是當(dāng)時(shí)日本遣唐使來華留學(xué)學(xué)習(xí)的寺院之一。據(jù)《續(xù)陜西通志稿》記載一位日本太子就在太壸寺里學(xué)習(xí)過。到清朝時(shí)太壸寺已經(jīng)衰落了。殿房毀壞,古碑埋在瓦礫荊棘里,很多銅佛像、鐵佛像遺落在草叢間。1932年,……[詳細(xì)]

54、咸陽文廟

咸陽文廟位于陜西省咸陽市城區(qū)中山街。文廟始建于明洪武四年,據(jù)明代萬歷《咸陽縣新志》載:“明洪武四年(1371)縣丞孔文郁主持修建。”,經(jīng)過明天順三年、萬歷四十三年、清康熙二十年、嘉慶二十年、同治五年、光緒十四年多次重修�,F(xiàn)存古建筑12棟,占地12.78畝,被辟為咸陽博物館。據(jù)《咸陽縣志》記載:文廟宮墻七十丈,占地3364平方米。墻內(nèi)房屋布局由南向北,依次為大成門,有左右兩門,左為金聲門,右為玉振門;欞星門,有左右兩坊,左坊書“德配天地”,右坊書“道貫古今”;戟門,門前有伴池,東廂為名宦祠,西廂為鄉(xiāng)賢祠;戟門北有東西兩廡,廡北為大成殿。宮墻以外南有大成坊;東有文昌閣、崇圣祠;北有明倫堂、尊經(jīng)閣;西有教諭署、訓(xùn)導(dǎo)署。其中,戟門于1943年被咸陽縣長劉法鈺拆除,同時(shí)將拆掉的縣城隍廟牌坊移建于此。城……[詳細(xì)]

55、章懷太子墓

章懷太子墓位于乾縣梁山腳下,是乾陵陪葬墓。章懷太子李賢,為武則天所生,是高宗李治的第六子。原封雍王,后被立為太子,奉詔監(jiān)國。李賢曾召學(xué)者注《后漢書》。他因抨擊武則天的專橫,于調(diào)露二年(公元680年)被以私藏武器、陰謀反叛的罪名廢為庶人,流放到巴州。文明元年(公元684年),武則天逼其自殺,時(shí)年31歲。中宗復(fù)位之后,遷還其陪葬乾陵。睿宗景云二年(公元711年)追封其為章懷太子。李賢墓發(fā)掘于1971年至1972年。陵園長180米,寬143米。封土為覆斗形,底邊正方,邊長43米,高18米。地宮全長71米,寬3?3米,深7米。出土壁畫、彩繪陶俑、三彩器、陶瓷器和石刻等文物600余件。李賢墓內(nèi)共有50余幅(組)壁畫,面積達(dá)400多平方米,內(nèi)容極為豐富,并且大都保存完好。壁一國兩制的題材反映唐代皇室成員……[詳細(xì)]

56、武功關(guān)帝廟

關(guān)帝財(cái)神廟位于武功縣武功鎮(zhèn)南關(guān)小華山之下,面東朝陽,武楊公路臨門而過,交通便利、環(huán)境優(yōu)美。南北寬43米,東西狹長147米,占地九畝五分。據(jù)地方志載:“綠野亭原在武安王(關(guān)公謚號(hào))廟后稍南崖下,有古洞�!庇纱送茰y(cè),關(guān)帝廟始建最遲應(yīng)在宋末元初。又據(jù)清光緒八年重修碑記載:“關(guān)帝廟神會(huì)由來久矣。本自前明中承馬公捐資設(shè)立�!卧d,修延至光緒八年,多次修建。”原為一組完整的明代建筑群體,依次為牌樓、山門、戲樓、鐘鼓樓、獻(xiàn)殿、正殿、寢殿、左右陪殿等。上世紀(jì)五十年代為武功供銷社占用,多年來一直未曾修繕,風(fēng)蝕雨浞,再加上不懂事的小孩的破壞,所有建筑脊傾瓦殘、破敗不堪,凡目睹其慘狀者無不痛心。近幾年來,縣文管會(huì)人員多次奔走操勞,動(dòng)員社會(huì)各界人士要保護(hù)文物古跡,搶救維修關(guān)帝廟。并于2005年農(nóng)歷4月8日召開……[詳細(xì)]

57、臥龍山公劉廟

臥龍山公劉廟臥龍山位于縣城北鴨兒溝上游、馬坊村西的溝壑之中。其山峁梁頭突出延伸到馬坊水庫之中,三面環(huán)水,一面連接溝坡坪臺(tái)。其形狀似一條臥龍低頭嬉水。若站在鴉兒溝對(duì)面的馬仔坪眺望,形象極為逼真。自古以來,人們就將其山雅稱為臥龍山。臥龍山因建有歧伯周先祖公劉至圣行宮廟宇而聞名。臥龍山下,昔有溪水纏繞,今有馬坊水庫碧波漣漪。站在山上,清風(fēng)拂面,爽灑愜意。四面環(huán)視:湖區(qū)風(fēng)光,坎面長堤,深溝曲岸。峭壁懸崖,碧樹綠茵,飛鳥翔魚,盡收眼底,可謂一處絕妙的觀賞景點(diǎn)。公劉廟原建在山頭梁峁之上,當(dāng)?shù)厝朔Q其為廟嘴,也就是現(xiàn)在伸入水庫的山梁上。公劉廟相傳為唐時(shí)初建,后來各朝代均進(jìn)行過修葺或重建。原址上保留有清道光二十二年(1842年)《重修公劉至圣行宮并僧房募緣碑》和咸豐元年(1851年)《重修臥龍山樂樓山門碑記》……[詳細(xì)]

58、永泰公主墓

永泰公主墓,在乾縣北部。永泰公主名李仙蕙,是唐高宗李治和武則天的孫女,中宗李顯的第七女,嫁于武則天的侄孫附馬都尉武延基,公元701年,死于洛陽,年僅17歲。 這是解放以來發(fā)掘的唐墓中最大的一座。永泰公主墓于1960年至1962年發(fā)掘,是屬封土堆墓,其墓穴是用磚砌的,由墓道、過洞、天井、雨道、墓室構(gòu)成,全長87.5米。墓道是一條寬約2米的斜坡,進(jìn)入過洞直至狹窄的雨道,兩旁洞墻內(nèi)有6個(gè)小龕,里面放著彩繪陶俑、騎馬俑、三彩馬及陶瓷器皿等隨葬品,造型逼真、工藝精湛。從墓道到墓室還繪有豐富多彩的壁畫,有宮廷儀仗隊(duì),以及天體圖、宮女圖等。尤其是墓室中放置的一具石槨,石壁上線刻著15幅畫面的仕女人物畫,其造型之美,實(shí)為罕見。在這些人物中,有的上著披貼、下穿長裙;有的身著男裝;有的身穿長褂,腰束錦帶,帶上綴……[詳細(xì)]

59、興平霍去病墓

霍去病墓位于陜西省興平縣東北約15公里處。這一帶共有漢帝陵五座,故此地稱為五陵原,以茂陵規(guī)模最大�;羧ゲ∧故俏鳚h武帝茂陵的陪葬墓。 霍去病是西漢抗擊匈奴的著名將領(lǐng),18歲就率輕騎八百,進(jìn)擊匈奴,殲敵兩千,-為“嫖姚校尉”。此后六次率領(lǐng)大軍出擊匈奴,擊敗匈奴主力,打開了通往西域的道路,以功受封為“大司馬驃騎將軍”、“冠軍侯”。元狩六年(公元前117年)病逝,年僅24歲。漢武帝因其早逝十分悲痛,下詔令陪葬茂陵。為了表彰霍去病河西大捷的赫赫戰(zhàn)功,用天然石塊將墓冢壘成祁連山的形狀,象征霍去病生前馳騁鏖戰(zhàn)的疆場(chǎng)。入葬時(shí)禮儀極其隆重,浩浩蕩蕩的軍陣自都城長安一直布列至茂陵。 霍去病墓前共有16件石刻,包括石人、石馬、馬踏匈奴、怪獸食羊、臥�!�[詳細(xì)]

60、武功石佛寺

石佛寺位于武功縣東北下寨村(今南仁鄉(xiāng)境內(nèi))。唐時(shí),因荒耕種,無意間挖出一尊北魏時(shí)期的石佛像,民眾在驚愕之中誠惶誠恐。后經(jīng)智者點(diǎn)撥,民眾才將石佛身請(qǐng)了出來。隨捐款建寺,供奉石佛。金世宗大定四年(1164)曾敕賜“吉祥禪院”,后仍稱石佛寺。石佛寺占地百余畝,東北依塬,南臨渭水,西望拔地而起的現(xiàn)代化武功縣城。其交通便利,周圍民風(fēng)淳樸,一年四季泥土飄香。寺內(nèi)松柏參天蒼勁,殿堂樓閣布局有序得當(dāng),檐牙高啄,造型精巧。晨鐘暮鼓三十六村皆聞,經(jīng)聲佛號(hào)普渡情濃,香煙裊裊,信徒眾多。西鄰石佛寺小學(xué)里傳出的朗朗讀書聲也給千年古剎平添了無限美的遐想。解放后,石佛寺被改為學(xué)校,分為小學(xué)和初中兩部�?上旰平伲鹚碌乃械钐脷в谝坏�。寺院的殿堂是民眾集資在原址上修建的。殿堂分上下層,大雄寶殿凝重肅穆,靜謐典雅,佛光……[詳細(xì)]

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屻倝宕妷锔芥瘎婵炲濮靛銊ф閹捐纾兼繛鍡樺姉閵堟澘顪冮妶鍡樿偁闁搞儯鍔屾禍閬嶆⒑鐟欏嫬鍔ょ痪缁㈠弮瀵娊鏁傞悾宀€鐦堥梻鍌氱墛缁嬫挻鏅堕弮鈧换娑樼暆婵犱線鍋楅梺鍝勭焿缂嶄線銆佸Ο娆炬Щ婵炲瓨绮庨崑銈夊蓟閻斿吋鎯炴い鎰剁到绾锯晠姊虹拠鑼闁哥喐娼欓~蹇撁洪鍕獩婵犵數濮抽懗鍓佹崲娓氣偓濮婃椽宕ㄦ繛妤冩嚀铻為柛鏇ㄥ灡閸嬧晠姊婚崼鐔剁繁闁告艾顑呴…璺ㄦ崉娓氼垰鍓梺褰掓敱濡炶棄顫忓ú顏勫窛濠电姴瀚悾鐢告煟鎼淬垼澹橀柛銏″絻瀹撳嫰鎮峰⿰鍛暭閻㈩垱顨婂畷鎰版偨閻㈢數锛滃┑掳鍊撻懗鍫曞煡婢跺绠鹃悘鐐插€搁埀顒侇殕缁旂喖寮存幊娴滃綊鏌熼悜妯诲暗闁告ḿ鏁诲铏规嫚閳ュ磭浠┑鐘灪鏋い锝呮健濮婄粯鎷呴搹鐟扮闂佸湱枪椤兘骞冮悜钘夌厸闁告侗鍙€閹芥洖鈹戦悙鏉戠仸缂侇喖閰i幃鍧楀焵椤掆偓閳规垿顢欓弬銈勭返闂佺ǹ绻戠粙鎴炴櫏濠德板€曢幊蹇涘煕閹寸偟绠鹃柤濂割杺閸ゆ瑦顨ラ悙瀵稿⒌闁哄矉缍侀、姗€鎮欏ù瀣壕闁割煈鍣崵鏇㈡偣閸ャ劎銈存俊鎻掔墛娣囧﹪顢涘顒佸€┑鐐茬墛濞茬喖寮婚敐鍡樺劅妞ゆ牗绮庢牎闂備胶枪椤戝懐鈧矮鍗抽妴渚€寮崼鐔告闂佽法鍣﹂幏锟�

缂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴绐楅柟鎹愵嚙绾惧綊鏌¢崶銉ョ仼闁活厽顨婇弻锟犲炊閳轰絿銉х棯妤e啰鐣洪柡宀€鍠撻埀顒佺⊕宀h法绮诲鈧弻锟犲幢濡崵鍙嗗銈庡弨濞夋洟骞忕€n剚鍠嗛柛鏇ㄥ亽娴硷拷 44010602000422闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�

缂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴绐楅柟鎹愵嚙绾惧綊鏌¢崶銉ョ仼闁活厽顨婇弻锟犲炊閳轰絿銉х棯妤e啰鐣洪柡宀€鍠撻埀顒佺⊕宀h法绮诲鈧弻锟犲幢濡崵鍙嗗銈庡弨濞夋洟骞忕€n剚鍠嗛柛鏇ㄥ亽娴硷拷 44010602000422闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�