廣東省博物館景點介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區(qū) 4A景區(qū) 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產(chǎn) 廣東省美食 廣東省地名網(wǎng) 廣東省名人 [移動版]

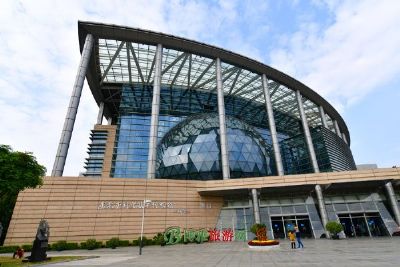

1、廣東省博物館

廣東省博物館是一座省級綜合性博物館。舊館于1957年開始籌備,館址定在文明路6號(今215號)。該址曾是清代廣州貢院,后為全國重點文物保護單位——國民黨“一大”舊址(含革命廣場)和廣東省文物保護單位——紅樓、中山大學天文臺所在地。舊館占地面積4.3萬平方米,陳列大樓設計原是“U”形建筑,主樓向東,右為南副樓,左為北副樓,建筑面積約1.4萬平方米。南副樓于1959年上半年落成,樓高三層,面積3500平方米。主樓和北副樓后因經(jīng)濟困難,沒有建成。1959年10月1日,廣東省博物館及所轄的廣州魯迅紀念館正式對外開放。改革開放以后,為適應人民群眾日益增長的文化需求,廣東省博物館決定在原址上建設新的陳列大樓。1992年10月新陳列大樓落成,總建筑面積18700平方米,其中新建大樓12300平方米,陳列面……[詳細]

2、海戰(zhàn)博物館 AAAA

海戰(zhàn)博物館坐落在東莞市虎門鎮(zhèn)海口東岸的威遠炮臺舊址附近,背山面海,由陳列大樓、宣誓廣場、觀海長堤等組成紀念群體,占地面積20.4萬平方米,建筑面積1萬平方米,該館是一座全面展示-戰(zhàn)爭歷史的綜合性展館。該館以《-戰(zhàn)爭》為基本陳列,以全新視角再現(xiàn)中國近代史開端的重大歷史事件。內(nèi)容分為“-戰(zhàn)爭前的中西世界”、“中英戰(zhàn)前沖突與廣東軍事防御”、“第一次-戰(zhàn)爭”、“第二次-戰(zhàn)爭”和“沉淪與覺醒”等七部分,共展出文物1860件,歷史圖照1310幅,油畫、工筆畫等藝術(shù)品120幅,高科技、信息化項目10余項。該陳列充分吸納最新學術(shù)研究成果,具備較高科學品質(zhì);遵循“一件文物就是一座博物館”的理念,致力有高度、有深度、有溫度地展現(xiàn)-戰(zhàn)爭完整歷史;利用-展示空間,對文物展品進行倉儲式密集展示;借助現(xiàn)代科技手段,融益……[詳細]

3、中國客家博物館 AAAA

中國客家博物館,位于廣東省梅州市,是中國國內(nèi)唯一收藏、研究、展示、傳承客家文化的專題博物館,是國內(nèi)唯一代表客家歷史文物和民俗文物研究成果及研究方向的場所,是中華漢民族諸多民系中唯一的民系文化專題博物館。由主館中國客家博物館和分館黃遵憲紀念館、梅州大學校長館、梅州將軍館組成。主館占地面積5984.7平方米,建筑面積1.2萬平方米。館內(nèi)設有固定陳列《客家人》主題展覽,以“客從何來”、“客家風情”、“地標圍屋”、“人文秀區(qū)”、“客家騰飛”五部分展陳客家淵源、客家風俗、客家民居、客家文化、客家精神等內(nèi)容,向世人傳播、展示客家積淀深厚的歷史文化底蘊。中國客家博物館主館建筑面積達9000多平方米,展廳面積達8000多平方米;加上主館東西兩座面積分別為上千平方米的客家古民居改建的《梅州將軍館》和《梅州大學……[詳細]

4、鴉片戰(zhàn)爭博物館 AAAA

鴉片戰(zhàn)爭博物館負責收藏、研究、陳列林則徐銷煙與鴉片戰(zhàn)爭文物史料,保護林則徐銷煙池與虎門炮臺舊址及有關文物,利用這些文物資料向廣大觀眾進行愛國主義宣傳育。鴉片戰(zhàn)爭博物館的基本陳列是《虎門銷煙》、《-戰(zhàn)爭海戰(zhàn)陳列》以及《虎門海戰(zhàn)半景畫》。-戰(zhàn)爭博物館始建于1957年,建館初期館名為“林則徐紀念館”,1972年更名為“鴉片戰(zhàn)爭虎門人民抗英紀念館”,1985年重新定名為“虎門林則徐紀念館”,為利于對鴉片戰(zhàn)爭遺址的管理,又增加一個館名——鴉片戰(zhàn)爭博物館。鴉片戰(zhàn)爭博物館館內(nèi)庭院面積寬闊,樹蔭如蓋,綠草如茵。中軸線上依次矗立著虎門人民抗英群像、林則徐塑像、館舍等。館舍仿古炮臺的立面設計,雄偉莊嚴。院內(nèi)南側(cè)是當年林則徐銷毀鴉片時所開挖的銷煙池。展館分4層,建筑面積達2500平方米。陳列內(nèi)容為《林則徐禁煙與鴉……[詳細]

5、南越王宮博物館

南越王宮博物館位于廣東省廣州市中山四路,保護面積約5.3萬平方米,是廣東省唯一一處被列入國家“十一五”期間重點保護的大遺址項目。遺址于1996年被國務院公布為第四批全國重點文物保護單位。2006年12月被列入中國世界文化遺產(chǎn)預備名單。2018年9月,經(jīng)中國博物館協(xié)會決定同意南越王宮博物館為國家二級博物館。遺址先后兩次被評為全國十大考古發(fā)現(xiàn),國家文物局專家組指出:這是迄今為止發(fā)現(xiàn)的年代最早的中國宮苑實例,對研究中國歷史文化,研究中國古代城市(特別是古代廣州)、古代建筑史和古代工藝史有極重要價值,是廣州歷史文化名城的精華所在。遺址已被國務院公布為全國重點文物保護單位。目前,繼續(xù)進行考古發(fā)掘,研究和展示階段性考古成果,制定、保護和利用的規(guī)劃,目標是建設成大型的遺址博物館。遺址保護主樓可看文物現(xiàn)場挖……[詳細]

6、河源恐龍博物館 AAAA

河源市博物館管轄的河源恐龍博物館是河源市愛國主義教育基地、廣東省科普教育基地、廣東省青少年科技教育基地、全國科普教育基地,2013年4月與中科院合作共建了“中國古動物館恐龍蛋館”。該館位于河源市區(qū)濱江大道龜峰公園內(nèi),與河源市博物館毗鄰,北靠龜峰山,山上有全國重點文物保護單位宋代龜峰塔及明代的龜峰古剎,山下四周建有主體高48米,全長338米,總跨度800米的大型夢幻恐龍雕塑墻,以及高9米的恐龍主體雕塑和10組鋼鐵恐龍創(chuàng)意雕塑。該館于2010年11月26日正式對外開放,建筑面積8300平方米,展覽面積3100平方米,以恐龍為主題,主要展出獲得世界吉尼斯紀錄證書的17000多枚各種恐龍蛋化石、10多具恐龍骨骼化石個體及眾多恐龍足跡化石模型,體現(xiàn)了河源市作為“中華恐龍之鄉(xiāng)”的豐富恐龍化石資源。河源恐……[詳細]

7、廣東瑤族博物館 AAAA

中國瑤族博物館(廣東瑤族博物館)是連南瑤族自治縣縣委、縣人民政府響應廣東省委、省政府建設“文化強省”戰(zhàn)略決策的重要舉措,業(yè)經(jīng)省人民政府同意,并被清遠市人民政府列入“十二五”重點建設規(guī)劃之中。中國瑤族博物館(廣東瑤族博物館)坐落在連南瑤族自治縣高寒山區(qū)自愿移民示范區(qū)內(nèi),占地面積47.75畝,建筑面積14566㎡,于2009年規(guī)劃,2010年12月動工興建,2012年12月底全面完工,于2013年1月連南瑤族自治縣成立六十周年之際隆重開館。該館以國家三級館標準興建,設計新穎,雄壯的外觀融入了瑤族紅頭巾、吊腳樓、長鼓等瑤族文化元素,以紅黑兩色為主調(diào),整個外觀絢麗典雅而莊重,寓意瑤族文化的絢麗多彩和瑤族人民的歷久不衰、堅韌不拔的精神。正前門,是以長鼓造型的濕地生態(tài)公園為一體的《瑤族舞曲》音樂廣場,直……[詳細]

8、廣東海上絲綢之路博物館 AAAA

廣東海上絲綢之路博物館(下簡稱海絲館)是以“南海I號”宋代古沉船發(fā)掘、保護、展示與研究為主題,展現(xiàn)水下考古現(xiàn)場發(fā)掘動態(tài)演示過程的世界首個水下考古專題博物館,是國內(nèi)首家將宋代沉船水下考古現(xiàn)場發(fā)掘向觀眾開放,高起點打造的動態(tài)博物館,是廣東省建設文化大省的重點文化項目之一。被評為國家二級博物館、國家AAAAA級景區(qū)。海絲館坐落于廣東省陽江市海陵島十里銀灘,背山面海,建筑特色鮮明,緊扣海洋文化主題,是海陵島的地標性建筑。主館占地面積12288平方米,建筑面積19409平方米,立面由五個大小不一的橢圓體連環(huán)相扣組成,整體既似起伏的波浪,又如展翅的海鷗;建筑風格上,干欄式結(jié)構(gòu)融入了古代造船的龍骨結(jié)構(gòu),具有濃厚的海洋文化色彩。館內(nèi)基本陳列面積達一萬多平方米,分為七大主題展區(qū),分別:揚帆、沉沒、探秘、出水、……[詳細]

9、西漢南越王博物館 AAAA

西漢南越王博物館位于越秀山西側(cè)的象崗山上,是利用1983年在象崗發(fā)現(xiàn)的第二代南越王趙昧的陵墓而建成的,也是廣東省第一座古墓博物館。館內(nèi)可分為三部分,一是面向解放北路的綜合陳列樓,主要陳列香港楊永德伉儷捐獻的歷代瓷枕和其他臨時性展覽。二是南越王墓墓址,按原狀保存,并對外開放。三是于墓室西側(cè)的主體陳列大樓,陳列南越王墓0土的文物珍品。1983年6月,在廣州象崗發(fā)現(xiàn)了一座大型南越國古墓,同年8月25日至10月6日,經(jīng)國務院批準,由廣州市文物管理委員會,中國社會科學院考古研究所和廣東省博物館聯(lián)合組成象崗漢墓發(fā)掘隊對該墓進行發(fā)掘,墓0土“文帝行璽”金印等一千余件珍貴文物,證明墓主就是第二代南越王趙?。發(fā)掘結(jié)束后,廣州市人民政府決定,墓址就地保存并在此籌建西漢南越王博物館。南越王博物館的籌建,得到國家文……[詳細]

10、惠州博物館

惠州博物館位于惠州市江北市民樂園西路3號,主要建筑由上海同濟大學建筑設計院設計,2006年8月動工興建,總投資約1.6億元,建筑面積約2.3萬平方米,建筑地上五層,地下一層,其外觀設計象征“歷史之印”,配套夜燈亮化工程,宛如東江之濱一顆璀璨的明珠�;葜莶┪镳^主要由陳列展覽、藏品庫房、公共服務、技術(shù)辦公、創(chuàng)作研究等功能區(qū)域組成。一至四樓共設10個陳列展廳,展覽面積達7000平方米,其基本陳列有《文物精品展》、《東江流域的文明展廳》、《惠州歷史名人館》、《劉侖美術(shù)館》。一樓設1個多功能流動展廳。主要承接市委市政府及社會各類流動性高規(guī)格、高層次展覽。二樓設《文物精品展》。主要陳列古陶瓷、金漆木雕、玉器、青銅、壁畫等館藏精品。三樓是通史陳列《東江流域的文明展廳》,由先民足跡、縛婁之謎、嶺南名郡、人文……[詳細]

11、順德博物館

順德區(qū)博物館成立于1980年,是一所綜合性博物館,于2018年被評為“國家二級博物館”。一直以來,順德區(qū)博物館堅持開放接待觀眾,開展文物普查、征集工作,負責收集、整理、收藏、研究順德區(qū)歷史文化資料和具有科研價值的文物、標本等。截至2018年12月,順德區(qū)博物館館藏共9421件(套),包括國家二級文物86件(套),三級文物2010件(套)。2013年12月,位于順德新城區(qū)的順德區(qū)博物館新館向市民免費開放,總建筑面積約27000㎡,陳列展示區(qū)域面積約9484㎡。館內(nèi)設有“順德人順德事”基本陳列和順德祠堂歷史陳列,還有“順德美食”、“文物”、“書畫”、“李小龍”、“粵劇曲藝”等專題展廳,以及育嬰保健室等各類服務及功能區(qū)。新館開放后,順德區(qū)博物館以打造“市民博物館”為目標,推出三大品牌活動——“順博……[詳細]

12、東莞科學技術(shù)博物館 AAAA

東莞市科學技術(shù)博物館(以下簡稱“東莞科技館”)位于南城區(qū)元美中路2號,建筑面積40000m2,科普展覽教育面積23820m2,展品300多件套,其中90%以上為互動展品。主要展示制造業(yè)科技、信息與高新技術(shù)兩大主題,同時兼顧啟蒙科技、網(wǎng)上科技館、影視天地三大輔題,是國家、省、市三級科普教育基地,國家4A旅游景區(qū),是國內(nèi)首創(chuàng)的具有東莞特色和現(xiàn)代意義的專題科技館,年均接待中外游客40萬人次。東莞科技館以科學傳播科學普及為己任,自開館之日起就將對公眾環(huán)境教育工作納入科普計劃,采用多種形式宣傳推廣環(huán)保理念、技術(shù)和方法。一是運用常設環(huán)境教育展區(qū)開展日常展示教育活動。包括500平方米環(huán)境綜合治理展區(qū)、分質(zhì)供水系統(tǒng)、奇幻天氣、遙望家園等,展區(qū)展品根據(jù)年度計劃及時更新。二是運用科普文藝對公眾進行環(huán)境教育。東莞……[詳細]

13、深圳博物館

深圳博物館成立于1981年,現(xiàn)有歷史民俗館、古代藝術(shù)館、東江游擊隊指揮部舊址紀念館和深圳改革開放展覽館4處館址,建筑面積5萬多平方米,是集收藏、保護、研究、展示、教育為一體的大型總分館制博物館,國家一級博物館、全國紅色旅游經(jīng)典景區(qū)和全國社會科學普及基地。一、成立背景1980年8月26日,深圳經(jīng)濟特區(qū)成立。1981年8月,廣東省博物館文物工作隊赴深,會同深圳市圖書館等單位工作人員,在全市開展文物普查,并對部分遺址和古墓群進行考古發(fā)掘,出土和征集了大量文物。為收藏、研究這些文物,展示深圳的歷史和文化,1981年10月17日,深圳市編制委員會批準設立深圳市經(jīng)濟特區(qū)博物館,后更名為深圳市博物館,2008年初改為深圳博物館。二、場館建設1、古代藝術(shù)館位于深南大道北側(cè)。1982年基建立項,并被列為深圳市……[詳細]

14、中國沉香文化博物館

中國沉香文化博物館位于寮步鎮(zhèn)香市公園內(nèi),是國內(nèi)第一座香文化主題博物館。博物館占地8199平方米,總建筑面積約8800平方米,由世博會中國館設計師何鏡堂主持設計。構(gòu)思源于古時盛裝貢品莞香的“香盒”,并融入香囊以及香爐透孔透氣等主要特征,以“莞香”二字的篆體作為表皮肌膚原理,以鏤空的手法重新創(chuàng)造出一個做工精美、玲瓏剔透的現(xiàn)代香盒,并配以燈光、水、霧等效果的營造,來展示香文化的深刻內(nèi)涵和意境,并由著名國學大師饒宗頤題字:“中國沉香文化博物館”。博物館詳盡介紹自古至今,中國傳統(tǒng)香文化的發(fā)展歷史,同時配以現(xiàn)代的聲光電設備,具有很強的互動性。館內(nèi)擁有鎮(zhèn)館之寶——清代乾隆盛世鑄鐵銘文的巨大香爐,珍藏了世界各地沉香,可以讓游客穿越歷史,感受沉香文化的巨大魅力,是中國乃至全世界香文化傳播最重要的基地之一,也是……[詳細]

15、東莞市博物館

東莞市博物館是東莞市屬唯一的地方綜合性博物館和國家二級博物館,隸屬于東莞市文化廣電新聞出版局。東莞市博物館前身是竣工于1929年的東莞縣博物圖書館,位于東莞人民公園內(nèi)。1959年,縣委撥款對舊館進行大修,成立東莞縣博物館。1994年,東莞市博物館新館在莞城新芬路科書博廣場建成并對外開放。新館占地面積2700平方米,建筑面積5800平方米,展覽面積3300平方米。東莞市博物館觀眾開放區(qū)包括基本陳列區(qū)、專題陳列區(qū)和臨時展覽區(qū)。一樓為臨時展覽區(qū);二樓為專題陳列區(qū),定期展出館藏文物或引進各種精品展覽;三樓為《古代東莞》基本陳列,再現(xiàn)了東莞五千年文明和悠久的歷史,是開展愛國主義教育和鄉(xiāng)土教育的重要基地。現(xiàn)常年向公眾免費開放(逢周一閉館)。館內(nèi)設有辦公室、保管部、展覽部、地方史研究室、考古發(fā)掘部和金鰲洲……[詳細]

16、增城博物館

增城博物館新館位于增城城區(qū)中心核心地段,是我區(qū)現(xiàn)代化、綜合性的文化場館之一,是我區(qū)2017年十件民生實事之一。增城博物館成立于1984年,原舊址在增城鳳凰山,是廣州市首批的愛國主義教育基地。為滿足我區(qū)市民日益增長的文化需要,2009年增城市委、市政府決定興建科技文化場館(現(xiàn)增城城市館),博物館新館即為其一,同年12月奠基興建,2017年7月竣工,并于2017年12月26日正式對外開放。新館整體建筑層高5層,建筑面積6544平方米,現(xiàn)有國家二級文物5件,國家三級文物163件,一般文物3500多件(套)。目前,新館基本陳列由“領海澳區(qū)山川會匯-增城文明史展(上)”、“領海澳區(qū)山川會匯-增城文明史展(下)”、“荔鄉(xiāng)仙境-增城民俗民風展”、“專題藝術(shù)陳列-文房四寶”、“李守真專題陳列展”等五個藝術(shù)�!�[詳細]

17、廣州藝術(shù)博物院 AAA

廣州藝術(shù)博物院坐落在廣州市北面的白云山腳,麓湖之畔,占地面積20300平方米,建筑面積40300平方米。本院前身是有著四十多年歷史的廣州美術(shù)館,1995年,廣州市政府重新選址立項興建廣州藝術(shù)博物院,2000年秋完成第一期工程,并于2000年9月23日正式對外開放。2003年完成第二期工程。本院是華南地區(qū)大型的藝術(shù)類博物館,集收藏、研究陳列、展覽、教育、交流和休閑于一體�,F(xiàn)有展館(廳)19個,并設有多功能報告廳、文物庫房、文物修復室、藝術(shù)鑒賞室等,專業(yè)功能齊全,設備配套完善,藝術(shù)氛圍濃厚。2015年,被評為全國重點美術(shù)館。本院的收藏以中國歷代書畫作品為基礎,特別是以嶺南地區(qū)的書畫作品為重點,兼顧其他門類的歷代藝術(shù)品,藏品類別包括中國畫、書法、油畫、版畫、水彩畫、水粉畫、粉彩畫、漫畫、漆畫、雕塑……[詳細]

18、廣州地鐵博物館 AAA

廣州地鐵博物館是廣州市政府牽頭出資籌建的“2015-2016年社會民生基礎設施建設項目”之一,由廣州地鐵集團承建,旨在推進青少年科普教育,豐富市民文化生活。本館積聚36家廣州地鐵參建單位的優(yōu)勢資源,以科普知識為核心,首創(chuàng)數(shù)字化地鐵體驗空間,集展覽、教育、互動、游樂于一體,呈現(xiàn)廣州城市建設和軌道交通行業(yè)發(fā)展成果,為市民打開一扇軌道交通領先技術(shù)展示之窗,為城市提供多元化的公共文化服務。本館位于廣州市海珠區(qū)地鐵萬勝圍站A出口南側(cè)萬勝廣場C塔裙樓負一至二層,建筑面積4400㎡,展陳面積約3600㎡,展示區(qū)分布三個樓層,負一層為廣州地質(zhì)狀況及地鐵建設過程展示區(qū);一層為軌道交通行業(yè)及廣州地鐵發(fā)展歷程展示區(qū);二層為地鐵運營安全體驗區(qū)。2021年6月,被中共廣東省委宣傳部命名為“廣東省愛國主義教育基地”。博……[詳細]

19、五邑華僑華人博物館

江門素有“中國第一僑鄉(xiāng)”之稱,作為展示五邑華僑歷史文化和推進江門市文化名市建設的一項重要舉措,華博館一直受到社會各界的廣泛關注,該館建成后,將成為五邑唯一的大型華僑博物館,集中展示僑鄉(xiāng)歷史文化、風土人情、經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和民間藝術(shù)。江門市政府將五邑華僑華人博物館作為重點文化精品工程來建設,無論是在建筑的外形設計,還是在其內(nèi)部文化內(nèi)涵上,都力求達到國內(nèi)較高水平。經(jīng)過多次開會討論研究,江門五邑華僑華人博物館最終選址于五邑華僑廣場會展中心東面的3座小會館,建筑面積約為9000平方米。江門五邑華僑華人博物館籌建于2002年,2005年舉辦了館藏文物匯報展,2010年全面落成開放。該館建筑面積約9000平方米,由三個館舍(臺山會館、恩平會館、鶴山會館)組成,整個展覽分為金山尋夢、海外創(chuàng)業(yè)、碧血丹心、……[詳細]

闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ鍛嵍闁哄瀵ч崐鎶芥煙閸忚偐鐭岄柛宀嬫嫹

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000422闁告瑱鎷�

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000422闁告瑱鎷�